Einführungen und Vorträge 2020-2025

-

‣Freitag, 28. März 2025, Zeughauskino, 17.30 Uhr + Sonntag, 30. März, 15.30 Uhr: Reihe Berlin.Dokument Nr. 145 – Die alten Leute vom Kreuzberger Kiez (BRD 1981)– 145. Die alten Leute vom Kreuzberger Kiez_Handout.pdf – Kreuzberg Anfang der 1980er Jahre – ein Stadtteil im Wandel. Abschied und Melancholie liegen in der Luft. Die alten Kreuzberger harren in ihrem Kiez aus, ohne zu klagen und zu murren. Ihre Erinnerungen spiegeln deutsche Geschichte: der Besuch der Kaiserin bei einer Armenspeisung; die große Arbeitslosigkeit Ende der 1920er Jahre und der Aufstieg der Nationalsozialisten; eine Mitgliedschaft in der SA; das Engagement des Gewerkschaftlers; die Hausfrau, die bis zum Schluss an Hitler glaubte; die illegale Arbeit einer Kommunistin. – Die Regisseurin Monika Hoffmann gewann das Vertrauen ihrer Interviewpartnerinnen und -partner und hörte ihnen aufmerksam zu. Sie befragte die alten Leute in ihren Wohnungen, auf einem vermüllten Hinterhof, in der Markthalle und in einer Laube. Es sind Einzelschicksale, die sich im Strudel der politischen Ereignisse unterschiedlich, ja gegensätzlich entwickelten. In der Zusammenschau entsteht ein spannendes Panorama berlinischen Lebens. Zuletzt schreiben die ersten Hausbesetzer ein neues Kapitel Kreuzberger Geschichte.

-

‣Februar 2025: Trickreiches Wirtschaftswunder. Westdeutsche Animationsfilme der 1950er Jahre. Zeughauskino. Vier Programme: 2., 9., 18. und 23. Februar. Keine Handouts!: https://www.dhm.de/zeughauskino/spielplan/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=series:Trickreiches%20Wirtschaftswunder

-

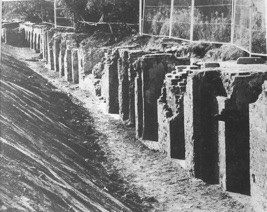

‣Freitag, 14. Februar 2025, Zeughauskino, 18.00 Uhr + Sonntag, 16. Februar, 16.00 Uhr:Reihe Berlin.Dokument Nr. 144 – Material West-Berlin IV: Geschichte und Strukturen – BD 144 Februar 2025 Material West-Berlin IV_Handout.pdf – Das Video Berlin: Tourist Journal (BRD/USA 1988) des New Yorker Avantgardisten Ken Kobland deutet West-Berlin als „Schizopolis“. Bunte Erinnerungsfetzen treffen auf Szenen aus alten Berlin-Filmen: „Ich wollte die Landschaft des ‚modernen’ Berlin schildern, und dies bedeutet immer auch ‚Zwiespalt’ – eine Beschwörung des Imaginären: der fehlenden Landschaft sowie der Landschaft, die da ist.” – In seinem experimentellen Kurzfilm Patates Sogan (Kartoffeln – Zwiebeln) (BRD 1988) erlebt der türkische Regisseur Şerif Gören West-Berlin als Parodie einer intakten Stadt. – Akribisch erkundet Riki Kalbe in Bodenproben (BRD 1987) das Prinz-Albrecht-Gelände, im „Dritten Reich” Sitz der Gestapo. Ende der 1980er Jahre war dies ein Ort zwischen den Zeiten, Brache und Schuttabladeplatz. Wir hören einen Folterbericht – unvorstellbares Leid, nicht darstellbar. Wind und diffuse Geräusche liegen über einer Landschaft voller Erinnerungsreste, die erst allmählich ins Bewusstsein zurückkehren. (Foto)

-

‣Sonntag, 26. Januar 2025, Zeughauskino, 17.00 Uhr + Dienstag, 28. Januar, 19.00 Uhr: Reihe Berlin.Dokument Nr. 143 – Ein Leben (DDR 1980, Helke Misselwitz) + Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann (DDR 1989, R: Helke Misselwitz) – BD 143 Berliner Lebenswege Handout.pdf – Voller Neugierde und Fragelust taucht Helke Misselwitz in fremde Leben ein. In "Ein Leben" (1980) rekonstruiert sie das Schicksal der Berliner Bäckersfrau Maria Bartel. Knapp zehn Jahre später dokumentiert sie in "Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann" (1989) die Belegschaft einer Kohlenhandlung in Prenzlauer Berg [Foto]. – Maria Bartel, geboren 1901 in Ostpreußen, seit 1920 in Berlin und hier 1975 auch verstorben, stand während des Nationalsozialismus in der Blütezeit ihres Lebens. Fotos und Briefe, Dokumente und Postkarten erhellen Privates, ohne Gewissheit zu bekommen. War sie eine starke Frau, die trotz aller Schicksalsschläge und Widrigkeiten ihr Leben meisterte? Die Recherche nach den Orten, wo sie in Berlin gelebt und gearbeitet hat verbleibt ebenso im Ungefähren wie die spärlichen Erinnerungen von Bekannten. – Eine andere Art Erkundung stellt das Porträt einer privaten Kohlehandlung in der Gleimstraße 6 dar. Mit ihrem Kameramann Thomas Plenert erkundet Helke Misselwitz diese wie aus der Zeit gefallene Arbeitswelt mit ihrem eigenen Rhythmus. Mit Sympathie und großem Taktgefühl nähern sie sich der Chefin Renate Uhle und ihren Kohlenmännern und beobachten ihren dreckigen, unheroischen und solidarischen Arbeitsalltag; nicht zuletzt auch ein Dokument „frischesten, direktesten, sehr berlinischen Lebens”. (Detlef Friedrich, 1989)

-

‣17. - 18. Januar 2025: Filmseminar (Universität Hamburg / Kino Metropolis) Infos hier: https://www.metropoliskino.de/themen?theme=141

-

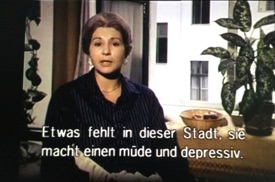

‣Montag, 9. Dezember 2024, Zeughauskino, 19.00 Uhr +Samstag, 14. Dezember, 18.00 Uhr: Reihe Berlin.Dokument Nr. 142 – Türkisches Berlin – BD 142 Türkisches Berlin_Handout.pdf – Zwischen 1986 und 1988 dreht Sema Poyraz drei Dokumentationen über Geschichte und Gegenwart türkischer Menschen in Berlin für den Sender Freies Berlin. Selbst geboren in Zonguldak am Schwarzen Meer, begibt sie sich in Halbmond und Preußenadler (BRD 1987) auf Spurensuche durch drei Jahrhunderte Berlin-Brandenburgischer Geschichte. Die ersten Türken arbeiteten bereits Ende des 17. Jahrhunderts am Hofe der Königin Sophie Charlotte als Kammerdiener, allerdings nicht freiwillig, waren sie doch als „Kriegsbeute“ nach Berlin verschleppt worden. In Die Türhüter (BRD 1988) verwendet Sema Poyraz die Erzählung Vor dem Gesetz von Franz Kafka als Gleichnis für die soziale Lage der Türken in Deutschland: Kafkas Türhüter verwehrt einem Bittsteller vom Lande den Zugang zum Gesetz. Seit vielen Jahren in Berlin lebende Türken wie auch Neu-Ankömmlinge berichten von den Problemen des „Ankommens“: „Etwas fehlt in dieser Stadt, sie macht einen müde und depressiv.“ Ein unsichtbarer Pförtner scheint Wege und Zugang zur deutschen Gesellschaft zu versperren. Stille Nacht im fremden Land (BRD 1986) dreht sich um das Verhältnis der Religionen und vergleicht Nikolaus-Feiern in islamischen und evangelischen Gemeinden in Berlin.

-

‣11. Dezember 2024: Vortrag über den Einsatz von Filmografien und Eigen-Datenbanken in filmwissenschaftlichen Forschungszusammenhängen auf der Tagung "Filmographien als Orte der Erinnerun. Tagung der Arbeitsgruppe Cinematographie des Holocaust. Filmmuseum Potsdam & Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, 9. - 11. Dezember 2024.

-

‣Dienstag, 26. November 2024, Zeughauskino, 19.00 Uhr + Samstag, 30. November,18 Uhr: Reihe Berlin.Dokument Nr. 141 – Kellerwohnung und Kiezkultur – BD 141 Kellerwohnungen und Kiezkultur_Handout.pdf – Mit einer Gruppe Schulkinder begibt sich der Schriftsteller Heinz Kahlau 1986 auf die Suche nach dem Milieu von Heinrich Zille. Seine Zeichnungen dienen als Quelle, um in der Auguststraße Spuren des proletarischen Berlins der 1920er Jahre aufzudecken. Ernst Cantzlers Dokumentarfilm In Zilles Scheunenviertel erlebt (DDR 1986) hält die Begegnung der Schüler mit Menschen fest, die sich noch an den Zeichner erinnern und vom Leben in den unhygienischen Kellerwohnungen berichten. –Der 1986 für die Auslandspropaganda der DDR hergestellte Film Kollwitz-Platz Berlin (DDR 1986) [Foto] schlägt einen Bogen vom sozialen Engagement Käthe Kollwitz' in die sozialistische Gegenwart. Horst Sturm, der „Fotograf vom Kollwitzplatz”, erzählt von der Umgestaltung des alten Arbeiterviertels. In den rekonstruierten und modernisierten Altbauten sind nun Hausgemeinschaften entstanden; zahlreiche kleine Läden beleben den Kiez. – In Feuerland (DDR 1987) porträtiert Volker Koepp eine populäre Kneipe an der Ecke Tieckstraße und Borsigstraße. Im Borsig-Eck trinken Arbeiter und Punks Bier für 51 Pfennige. Stammgast „Kutte” spielt Schach, im Hinterzimmer feiert eine Hochzeitsgesellschaft. Draußen ziehen Fußballfans ins „Stadion der Weltjugend”, im „Ballhaus Berlin” steppt der Bär. Im Borsig-Eck ist noch lange nicht Zapfenstreich.

-

‣Sonntag, 20. Oktober 2024, Zeughauskino, 15.30 Uhr+ Dienstag, 22. Oktober, 19.00 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument", Nr. 140: Material West-Berlin III: Zwischen Alltag und Tagtraum – BD 140 Material West-Berlin III Zwischen Alltag und Tragtraum Handout.pdf – Ende der 1970er Jahre filmt Harun Farocki zweieinhalb Monate lang Alltagsszenen in West-Berlin: Belangloses, Gewöhnliches und Triviales. Seine Bilder, mit starrer Kamera aufgenommen, fangen das Leben ein, so wie es ist. Der Geschmack des Lebens (BRD 1979) dokumentiert das Leben, wie es sich Tag für Tag vor unseren Augen abspielt. – In dem Animationsfilm U-Bahn Westberlin (BRD 1985) verdichtet Leonore Poth ihre Erlebnisse in der U-Bahn. Fahrgäste verstecken sich hinter Zeitungen, ein türkischer Mann lässt die Perlen seiner Gebetskette durch die Hände gleiten, Witwen umklammern ihre Handtaschen und ein breitbeiniger Punk leert rülpsend eine Dose Bier. (Foto) – In zwei Kurzspielfilmen entwirft Alf Böhmert eine großstädtische Utopie. In Straßenbekanntschaft (BRD 1986) legen ein taxifahrender Balletttänzer und eine mit ihrem Beruf unzufriedene Tanzlehrerin mit einem Pas de deux den Straßenverkehr lahm. In Gleissprung (1984) finden sich Fahrgäste zu einem Flashmob zusammen und erobern sich tanzend den Hochbahnhof Gleisdreieck.

-

‣Dienstag, 24. September 2024, Zeughauskino, 19.00 Uhr + Samstag, 28. September, 18.00 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument", Nr. 139: Von der Fasanenstraße in die Oranienstraße – BD 139. Von der Fasanenstraße in die Oranienstraße_Handout.pdf – Die Fernsehdokumentation Die Fasanenstraße (BRD 1989) zeichnet die Kulturgeschichte einer wichtigen Straße im Berliner Westen nach. Vorgestellt werden u.a. und stellt u.a. das Künstlerhaus Sankt Lukas, das Theater des Westens, der Delphi-Filmpalast, das Jüdische Gemeindehaus, das Literaturhaus und das Käthe-Kollwitz-Museum. Im Astor-Kino befand sich in den 1920er Jahren das Nelson-Theater, in dem Josephine Baker ihren Bananentanz aufführte. An der Hochschule für Künste arbeitete ab 1928 eine Rundfunk-versuchsstelle, wo Friedrich Trautwein 1930 das elektrische Musikinstrument „Trautonium” entwickelte. Zeitzeugen wie Heinz Galinski, Evelyn Künneke und Oskar Sala erinnern sich. – Der Film Die Oranienstraße (1987) konzentriert sich auf die Gegenwart. Kurzinterviews vermitteln ein lebendiges Bild einer Straße, in der die berühmte Kreuzberger Mischung noch intakt ist, zumal eine den Kiez zerstörende Stadtautobahn verhindert wurde. Neben Handwerksbetrieben haben sich in der Straße die Künstler des „Oranienateliers“, ein Kabarett und die „Galerie Unrat“ etabliert. Nächtlicher Anziehungspunkt ist der Klub SO 36, die „Oranienetage“ betreut drogenabhängige Jugendliche und ein deutsch-türkisches Kulturzentrum ist in Planung.

-

‣Sonntag, 25. August 2024, , 16.00 Uhr, Zeughauskino + Samstag, 31. August, 18.00 Uhr:Reihe "Berlin.Dokument", Nr. 138: Von der Frankfurter Allee zum Thälmannpark – BD 138 Handout Von der Frankfurter Allee zum Thälmannpark.pdf – Erinnerungen an Häuser (DDR 1980) stellt Neumieter der Großsiedlung an der Paul-Junius-Straße in Berlin-Lichtenberg vor: einen Bäcker im Schichtdienst, einen Amateurfunker, Rentner. Die Kinder und Jugendliche treffen sich in der Jugenddisco, beim Fußballspielen oder beim Abhängen an einem Teich. Mit „poetischer Sachlichkeit“ (Henryk Goldberg, Neues Deutschland, 21.7.1981) betrachtet der Film die Bewohner und ihr neues Viertel. – Markante Gebäude sind nicht nur Orientierungspunkte, sondern oft auch identitätsstiftend. Die Sprengung der Gasometer in Prenzlauer Berg 1984 (DDR 1984) – trotz Bürgerproteste – wurde auch als Angriff auf die alternative Szene des Viertels empfunden. Die DDR-Propaganda feierte dagegen in Neue Adresse: Thälmannpark (DDR 1987) den dort entstandenen Ernst-Thälmann-Park mit neuen Wohnhäusern, Grün- und Sportanlagen. – Über innenstädtisches Bauen informiert der Film über Die Frankfurter Allee (DDR 1987). Neubauten schließen Baulücken, Altbauten werden modernisiert und instandgesetzt, neue Läden und Gaststätten entstehen. Ein Jahr später filmt Jens Becker in Wessen Straße ist die Straße (DDR 1988) das Treiben in der Husemannstraße in Prenzlauer Berg, die den Touristen als ein gelungenes Beispiel für die Rekonstruktion eines ganzen Straßenzuges präsentiert wird.

-

‣Samstag, 6. Juli 2024, Zeughauskino, 18.00 Uhr + Dienstag, 9. Juli, 19.00 Uhr : Reihe "Berlin.Dokument", Nr. 137: O logischer Garten (BRD 1988) – BD 136 Juli 2024 – O logischer Garten (1988).pdf – Seltsam leer und fremd erscheinen beide Stadthälften, wie eingefroren zwischen den Zeiten. Durch den Lärm der Großstadt dringt nur selten das Trillern eines Vogels. Gelegentlich kommentiert ein scharfer Pfeifton die Unwirtlichkeit der Stadt. In langen ruhigen Einstellungen zeigen Ingo Kratisch und Jutta Sartory ein Berlin, der die Mitte abhanden gekommen ist: „Ein gewisser Ausgangspunkt war ein Zitat von Hannah Arendt, in dem es heißt, das Vergangene ist im Gegenwärtigen sichtbar. Dies haben wir in beiden Berlin gefunden. Dadurch wird es wieder zu einem Berlin.“ Was verbergen beide Stadthälften? Was versteckt sich hinter den Kunststoffplanen, die allerorten Häuser abdecken? Was kommt zum Vorschein, wenn Gruben ausgehoben werden? Wovon künden die zahlreichen Brachen und Brandmauern? Silbergeschirr wird geputzt, ein zerbrochener Grabstein zusammengesetzt: Wieviel ist von dem deutschen Jahrhundertverbrechen noch sichtbar? – Zumeist in dreckiges Braun getaucht, bricht dieser Film mit der gängigen begeistert-optimistischen Darstellung der Stadt. Dieses Berlin ist keine euphorische Sinfonie einer rastlosen Großstadt, sondern ein filmisches Gedicht über einen großen Verlust.

-

‣Samstag, 8. Juni 2024, Zeughauskino, 18.00 Uhr + Dienstag, 11. Juni, 19.00 Uhr: Reihe"Berlin.Dokument" Nr. 136: In der Dämmerstunde – Berlin (Berlin de l'aube à la nuit) (BE/BRD 1981) – BD 136 In der Dämmerung _ Berlin_Handout.pdf – Eine filmische Spurensuche in West-Berlin. Erinnerungen an Eindrücke und Gefühle an Orten voller Einsamkeit. Zwei Jahre nach ihrem ersten Besuch kommt die belgische Filmemacherin Annik Leroy mit ihrer 16mm-Handkamera und einem Tonbandgerät erneut in die Stadt: „Mit diesem Film versuche ich, meine Reise, meine Geschichte durch die Ruinen, Viertel und Straßen Berlins nachzuzeichnen. Ich habe den Dialog gefilmt, der zwischen der Stadt und mir stattfand, die Streifzüge in den alten Vierteln (Moabit, Kreuzberg, Wedding), Orte, an denen man noch die meisten Spuren der Vergangenheit findet, oder besser gesagt, was davon noch übrig ist.“ Zu Musik von Gustav Mahler und Richard Wagner und zu Texten von Gottfried Benn, Witold Gombrowicz, Peter Handke und Else Lasker-Schüler erforscht Annik Leroy in kargen Schwarz-Weiß-Aufnahmen die Geografie der Stadt, die sich im Halbdunkel der Dämmerung verliert. Der Blick von außen auf die Stadt hält dem Einheimischen einen Spiegel vor, in dem er sich kaum wiederkennt.

-

‣Samstag, 11. Mai 2024, Zeughauskino, 18.00 Uhr + Sonntag, 12. Mai, 16.00 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument" Nr. 135: Der Videopionier. Sechs Geschichten zur Stadtteilsanierung 1973-1983 (BRD 1984) – BD 135 Der Videopionier (BRD 1984)_Handout.pdf – Anfang der 1970er Jahre führte die Stadtplanung des Berliner Senats zu zahlreichen Konflikten. Auch im Sanierungsgebiet Klausener Platz in Charlottenburg protestierte eine Bürgerinitiative gegen die geplante Kahlschlagsanierung. Etwa zur gleichen Zeit kam eine neue Aufzeichnungstechnik auf den Markt: Video. Die Bild- und Tonaufzeichnung auf Magnetband war leicht zu bedienen, die Aufnahmen konnten sofort und an jedem Ort abgespielt werden. Gerd Conradt gehörte 1973 zu den ersten, die das Medium nutzten, um den Protestierenden eine Stimme zu geben und Gegenöffentlichkeit herzustellen. Zehn Jahre später konfrontierte er sechs der an den Mieterprotesten beteiligten Personen mit diesen Aufnahmen. – In Der Videopionier. Sechs Geschichten zur Stadtteilsanierung 1973-1983 reflektiert Gerd Conradt aber auch die filmkünstlerischen Möglichkeiten des Mediums und schlüpft in die Rolle des sowjetischen Avantgardisten Dziga Vertov. Conradts Videoband bietet zudem einen Ausblick auf den Stand der Sanierungspolitik, die Formen gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und nicht zuletzt auf die heute obsolet gewordene Videotechnik.

-

‣Montag, 1. April 2024, Zeughauskino, 19.00 Uhr + Sonntag, 7. April, 15.30 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument" Nr. 134: Museumsbesuche – BD 134 Museumsbesuche Handout.pdf – Hinter dem rätselhaften Filmtitel Ein Wüstenschloss auf Steinparkett (DDR 1982) verbirgt sich ein Porträt des Islamischen Museums in Berlin. Das jordanische Wüstenschloss Mschatta mit seiner reich dekorierten Fassade ist das bedeutendste Exponat dieser Sammlung. Mit Aufnahmen aus islamischen Ländern, Karten und Exponaten des Museums zeichnet der Film die Geschichte und die unterschiedlich ausgeprägte Kunst dieser Weltreligion nach. – Auf der Museumsinsel, hinter dem Kupfergraben, liegt das im Oktober 1904 als Kaiser-Friedrich-Museum eingeweihte Bode-Museum mit seiner bedeutenden Skulpturensammlung. Die DDR benannte es nach Wilhelm von Bode, dem Initiator des Hauses. Der Film Das Haus hinter dem Kupfergraben (DDR 1988) porträtiert den Kunsthistoriker als einen realistischen Visionär, stets zu Konzessionen bereit, um seine Ziele zu erreichen: „Wer, wie Bode, einen Traum verwirklichen will, und kein Geld in der Tasche hat, muss zuweilen den Rücken beugen, wenn er die Hand ausstreckt.“ – Der Film Museum für deutsche Geschichte (DDR 1988) über das nationale Geschichtsmuseum der DDR im ehemaligen Zeughaus verbindet einen Gang durch die Sammlungen mit grundsätzlichen Fragen nach dem, was Geschichte ausmacht, was erinnerungswürdig ist und was ein historisches Museum sammelt: „Zeit? Wie wählt man aus? Was stellt man aus? Was aus dem Heute wird da morgen zu sehen sein?“

-

‣Sonntag, 10. März 2024, Zeughauskino, 18.00 Uhr + Montag, 11. März, 19.00 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument" Nr. 133: Ost-Berliner Lebenswege – Handout – Am 11. März 2024 wäre der beliebte Berliner Pressezeichner Erich Schmitt 100 Jahre alt geworden. In Erinnerung an ihn blicken wir auf seine Arbeit zurück. 1977 begleitete ihn die DEFA-Wochenschau auf den Spuren Heinrich Zilles. Eine von Schmitts bekanntesten Figuren erweckt der Zeichentrickfilm Ede, der Tierparklehrling (1983) zum Leben. – Einige der besten DEFA-Dokumentarfilme handeln von Arbeiterinnen und Arbeitern: Alltagsbeobachtungen, respektvoll, zurückhaltend, häufig ohne Kommentar. Familienbetrieb (1984) dokumentiert die schwere Arbeit in der Kohlenhandlung Frank-Behrendt. Der 22-jährigen Gabi, die im staatlichen Fischhandel in der Ringbahnhalle am S-Bahnhof Frankfurter Allee tätig ist, begegnen wir in Det reicht für’n Fisch (1985). Edith bei Clärchen (1985) stellt die gute Seele von „Clärchens Ballhaus“ in der Auguststraße vor (Foto). Aschermittwoch (1989) porträtiert eine alleinerziehende Mutter von sechs Kindern, die in der Kaufhalle Pappelallee im Prenzlauer Berg arbeitet.

-

‣Dienstag, 20 Februar 2024, Zeughauskino, 19.00 Uhr + Freitag, 23. Februar, 17.30 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument" Nr. 132: Material Berlin-West II: Mauerblicke von West nach Ost. – BD 132 Material Berlin.-West II Handout.pdf – In BRDDR (1981) beobachten Lilly Grote und Irina Hoppe, wie Arbeiter am Weigandufer Ecke Harzer Straße die Berliner Mauer durch eine stärkere Befestigung ersetzen. Für Ein-Blick filmt Gerd Conradt 1987 zwölf Stunden lang den Todesstreifen an der Elsenstraße 41. Die Kamera nimmt ein Bild pro Sekunde auf und lässt den Alltag hinter der Mauer wie ein absurdes Ballett erscheinen. In deutsch-deutsche Fragmente (1986) verfremdet Hartmut Jahn Filmdokumente aus Ost und West zu einem grotesken Bild- und Tonreigen. Surrealer Höhepunkt: Die DDR verkündet den Abriss der Mauer, die schon seit längerem, um Material einzusparen, nur noch aus Pappe und Styropor bestand. 1986 senden ehemalige DDR-Bürger Fernsehgrüße von West nach Ost: berührende, intime, nachdenkliche, originelle, traurige und witzige „Fernsehpostkarten”. Nach dem Fall der Mauer 1989 nehmen die „Gropiuslerchen” eine neue Version ihres Liedes "Berlin Berlin, Dein Herz kennt keine Mauern!" auf.

-

‣Freitag, 16. Februar 2024, Zeughauskino, 19.00 Uhr: Reihe FilmDokument von CineGraph Babelsberg, Nr. 242: "Berühmte Dirigenten und Orchester im Weltkonzert (1929-1934)" – FD 242 Handout Weltkonzert.pdf –Nach der Einführung des Tonfilms entstanden ab 1929 viele kurze Musikfilme, die aus dem klassischen Repertoire schöpften. Besonders beliebt waren Ouvertüren zu bekannten Opern. Unter Mitwirkung des Komponisten Franz Schreker nahm die Comedia-Tonfilm GmbH aus Berlin ab 1932 zahlreiche dieser Musikfilme auf. Aufnahmetechnisch stellten sich mehrere Fragen: Wie leuchte ich ein großes Orchester auf der weitläufigen Bühne eines Konzertsaals aus? Wo platziere ich die Mikrophone? Wie inszeniere ich das Orchester etwa durch Nahaufnahmen des Dirigenten und einzelner Instrumentengruppen? Die überlieferten Musikfilme belegen nicht nur die erstaunlich breite Klangfülle des frühen Tonfilms, sondern auch die künstlerische Leistung der Mitwirkenden. Auf einzigartige Weise ermöglichen sie eine Wiederbegegnung mit bekannten Orchestern unter berühmten Dirigenten. (Foto: Fritz Busch) – Die Filme im Einzelnen:

-

•Vorspiel zu: Die lustigen Weiber von Windsor (D 1929), Ufa-Symphoniker unter Willy Schmidt-Gentner

-

•An der schönen blauen Donau (AT 1931), Wiener Männergesangs-Verein unter Ferdinand Großmann

-

•Das Weltkonzert I. Ouvertüre zu der Oper „Wilhelm Tell“ von G. Rossini (D 1932), Berliner Symphonie-Orchester unter Max von Schillings

-

•Das Weltkonzert II. Ouvertüre zu der Oper „Oberon“ von Carl Maria von Weber (D 1932), Berliner Philharmonisches Orchester unter Bruno Walter

-

•Das Weltkonzert VI. Ouvertüre zu der Oper „Tannhäuser“ (D 1933), Sächsisches Staatsorchester unter Fritz Busch

-

•Das Weltkonzert Nr. 7. Deutsche Komponisten Nr. 1. Aus der Oper „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner: Vorspiel und Isoldens Liebestod (D 1933), Staatsorchester Berlin unter Leo Blech

-

•Das Weltkonzert Nr. 11. Ouvertüre zu der Oper „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach (D 1934), Staatskapelle Berlin unter Leo Borchard

-

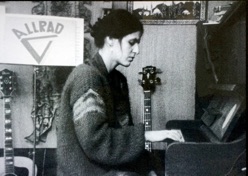

‣Sonntag, 10. Dezember 2023, Zeughauskino, 16.00 Uhr +Dienstag, 12. Dezember, 19.00 Uhr: Reihe "Berlin.Dokument" Nr. 130: Material West-Berlin II – Lebensentwürfe in West-Berlin – BD 130 Material West-Berlin II_Handout.pdf – Nach der Ernüchterung über das Ausbleiben weitreichender Gesellschaftsreformen blickt die Subkultur in West-Berlin verstärkt auf Beziehungsprobleme und alternative Lebensentwürfe. Die Mitglieder von Allrad e.V. träumen von einer Werkstatt, in der jeder nach seinen Fähigkeiten sinnvolle Produkte herstellen kann. Bis es soweit ist, verdienen sie ihren Lebensunterhalt mit Umzügen und Entrümpelungen. „Veränderungen bei sich selbst beginnen, darin sieht Allrad seinen politischen Weg.“ Rosi S.M. hat ihren 1980/81 entstandenen Film Allrad e.V. zusammen mit der Gruppe entwickelt und aufgenommen. Die Gruppenmitglieder spielen sich selbst und ihre schwierige Suche nach einem neuen Körpergefühl jenseits kapitalistischer Normen. So entstand ein „Spielfilm mit dokumentarischen Einbrüchen“. In As time goes by (1982) nutzt Rosi S.M. den Super-8-Film, um ihren Alltag in einer Schöneberger Wohnung zu schildern. Kahle Berliner Hinterhofwände dienen als Projektionsfläche für Träume und Wünsche. Mit Texten von Christa Wolf und Bertolt Brecht versucht sie, in einem „spielerischem Dokumentarexperiment“ Klarheit über sich selbst zu gewinnen.

-

‣Freitag, 17. November 2023, Zeughauskino, 18.00 Uhr + Sonntag, 19. November, 16.00. Uhr,Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 129: Ost-Berlin: Jugend baut Marzahn – 129. Jugend baut Marzahn_Handout.pdf – Der Film Manchmal möchte man fliegen (DDR 1981, R: Gitta Nickel) löste eine Debatte über die Darstellung von „Helden“ im Dokumentarfilm der DDR aus. Der Film offenbart die zahlreichen Probleme einer Jugendbrigade, die auf der Großbaustelle Berlin-Marzahn elfgeschossige Hochhäuser der Wohnungsbauserie 70/11 errichtet. Gitta Nickel zeigt keine Vorzeigejugendliche, sondern eine schlecht ausgebildete Brigade mit schwierigen Jugendlichen, Bummelanten und Drückebergern. Stockender Materialfluss und mangelhafte Arbeitsorganisation verschärfen die Lage auf der Baustelle. Der Brigadeleiter Detlev Lademann hat alle Hände voll zu tun, den Plan einzuhalten. – Ein Jahr später schildert Regina Thielemann in Berlin – Bauplatz der Jugend (DDR 1982) ebenfalls den Einsatz junger Arbeiter auf den Berliner Baustellen. Da der Film für die Auslandswerbung der DDR bestimmt war, ist ihre Darstellung ausgesprochen positiv und kritiklos. In Berlin-Marzahn verpflichtet sich eine Gruppe, zusätzlich zum Plan 60 neue Wohnungen zu errichten. Andere Jugendliche beteiligen sich an der Modernisierung von Altbauten in Prenzlauer Berg und lernen dabei alte Handwerkstechniken. Der Kommentar gibt sich optimistisch: „So helfen die jungen Leute mit das Wohnungsproblem bis 1990 in der DDR zu lösen."

-

‣Sonntag, 1. Oktober 2023, Zeughauskino, 16.00 Uhr + Samstag, 7. Oktober,18.00. Uhr, Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 128: Der Schriftsteller Günter Kunert auf Spurensuche in Berlin – BD 128 Kunert Handout.pdf – „Seht unsere Doppelstadt: Wie sie versinkt / von Zeit zu Zeit in Smog und Depression.“ So beginnt das Gedicht „Eine Reise wert“ (1987) des Berliner Dichters und Schriftstellers Günter Kunert. Erstunterzeichner der Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann, verließ er die DDR mit einem mehrjährigen Visum und ließ sich in Schleswig-Holstein nieder. In seinem 1986 für den Sender Freies Berlin gedrehten Dokumentarfilm Eine Reise wert… Der Dichter Günter Kunert (be)sucht Berlin (BRD 1986) begibt er sich auf Spurensuche in den Westteil der Stadt: „Was eigentlich sagt mir dieses Berlin, in dem ich nicht wohne, und doch zu Hause bin?“ Kunert, dessen Mutter Jüdin war, erinnert sich an der Berliner Mauer an den Abtransport der jüdischen Berliner und die Bombennächte im Luftschutzkeller. Für Kunert ist Berlin eine „geschichtsgeschlagene Stadt“: Sowjetisches Ehrenmal und Schloss Charlottenburg, die Brache am Anhalter Bahnhof und Ausgrabungen am ehemaligen Gestapo-Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße, der Jüdische Friedhof in Weißensee und die Siegessäule. – Bereits 1973 hatte Kunert den Essay „Berlin – mit Unterbrechungen“ über das plebejische Berlin veröffentlicht. Der Kölner Abiturient Christoph Honig reiste mit seinem Fotoapparat nach Berlin und montierte zu diesem Text den Foto-Film Berlin mit Unterbrechungen (BRD 1986)

-

‣Sonntag, 3. September 2023, Zeughauskino, 16.00 Uhr + Samstag, 9.September, 18.00. Uhr, Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 127: Ost-Berlin: Schleusen, die S-Bahn und ein Hauptbahnhof. – BD 127 Ost-Berlin_Schleusen, die S-Bahn.pdf – Ein Programm über bekannte und unbekannte Verkehrswege in Ost-Berlin, zu Wasser und auf der Schiene. Der Kinderfilm Die Mühlendammschleuse (DDR 1988, R: Nina Freudenberg) informiert anschaulich mit Trickfilm und Realaufnahmen über die Schleuse an der Fischerinsel in der Spree. Die Schleusenmeisterin Liesel Nosse berichtet von ihrer Arbeit, der sie seit 1952 nachgeht. Sie erinnert sich auch an ihre Kindheit und Jugend, die sie auf einem Binnenschiff verbracht hat. – Die Reportage Berlin Hauptbahnhof (DDR 1988, R: Peter Vatter) dokumentiert dem Umbau des Ost-Bahnhofs zu einem modernen Hauptstadtbahnhof und zeigt die wichtigsten Etappen der Umgestaltung bei laufendem Betrieb. – Kreuz und quer durch Ost-Berlin geht es dann Mit Paula in die Stadt. Aus dem Lebenslauf der Berliner S-Bahn (DDR 1987, R: Peter Vatter). Mit historischen Filmaufnahmen, Fotos und Texten zeichnet er ihre Geschichte nach, ohne allerdings auf die Teilung der Stadt und die West-Berliner Strecken einzugehen. Beobachtungen auf den Bahnhöfen und in den Zügen wechseln mit Fahrten durch Berlin-Mitte, nach Hohenschönhausen und Marzahn. Die ständigen Ausbesserungsarbeiten waren auch schon damals ein Ärgernis.

-

‣Freitag, 9. Juni 2023, 17.30 Uhr, Zeughauskino + Sonntag, 11. Juni, 16 Uhr, Zeughauskino,Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 126: Das Mittelalter, die Hugenotten und das Nikolai-Viertel. Berlin-Filme von Heide Gauert (II) – BD 126. Berlin-Filme von Heide Gauert II.pdf – Drei Fernseh-Dokumentarfilme von Heide Gauert über Geschichte und Gegenwart Berlins. In Stadt im Frühlicht (1984) spürt sie den Bruchstücken mittelalterlicher Geschichte nach. Ihre Spurensuche führt sie von den Resten der Stadtmauer an der Littenstraße zur Ruine der Franziskaner-Klosterkirche, von der Nikolaikirche zur Gerichtslaube und von der Heilig-Geist-Kapelle über die Marienkirche zum Nachbau des Roland am Märkischen Museum. Hugenotten in Berlin (1985) schlägt den Bogen vom Friedhof der französisch-reformierten Gemeinde an der Chausseestraße zu den Restaurierungsarbeiten am Französischen Dom am Gendarmenmarkt. Um 1700 war jeder fünfte Berliner französischer Herkunft; die Hugenotten brachten feinere Umgangsformen in die Stadt und beförderten den wirtschaftlichen Aufschwung. In Stadtbaukunst von gestern und heute (1987) porträtiert Heide Gauert das Nikolaiviertel. Früher ein Viertel der kleinen Leute, wurde es ab 1981 rekonstruiert – ein Versuch, die historische Entwicklung mit modernen Ansprüchen zu verbinden. Der Film führt von den Bauarbeiten an der Nikolaikirche zum Ephraim Palais, vom Knoblauchhaus zum „Nußbaum”, von Kunst am Bau zu den zahlreichen Geschäften und Kneipen. Das Viertel zieht zahlreiche Besucher an, andere fanden hier eine neue Heimat.

-

‣Dienstag, 16. Mai 2023, 18.00 Uhr, Kino im Deutschen Filminstitut, Frankfurt am Main: Filmreihe: Inflation im Kino der Weimarer Republik. Einführung in den Film Alles für Geld (D 1923, P: Emil Jannings, R: Reinhold Schünzel, D: Emil Jannings, D: ) – Alles für Geld_Handout_Goergen.pdf. – Die Filmreihe ist Teil des Begleitprogramms der Sonderausstellung „Inflation 1923. Krieg, Geld und Trauma” im Historischen Museum Frankfurt sowie der Sonderausstellung „Weimar weiblich. Frauen und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne (1918–1933)” im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt.

-

‣Samstag, 7. Mai 2023, 15.30 Uhr, Zeughauskino + Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr, Zeughauskino, Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 125: Wiederaufgebaut: Das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Berlin-Filme von Heide Gauert (I) – 125 Mai 2023 Rückkehr der Musen_Handout.pdf – 1977 beschloss die DDR-Führung, die Kriegsruine des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt zu einem modernen Konzerthaus aus- und umzubauen. Das von 1818 bis 1821 von Karl Friedrich Schinkel erbaute Gebäude wurde vollständig entkernt und im Stil des Klassizismus ausgebaut. Rückkehr der Musen (DDR 1984) von Heide Gauert beobachtet die verschiedenen Gewerke bei der Arbeit und erzählt die wechselvolle Geschichte des Gendarmenmarktes bis zur feierlichen Einweihung des rekonstruierten Schauspielhauses am 1. Oktober 1984.– Im Französischen Dom wurde 1987 das aus 60 Glocken bestehende Carillon eingeweiht. In Glockengießer (DDR 1987) verfolgt Heide Gauert die Herstellung der Glocken im VEB Leichtmetallguss Pößneck, wo man bis dahin keinerlei Erfahrungen mit dem Glockenguss hatte. Trotzdem gelang den Arbeitern nach zahlreichen Experimenten und Versuchen der Guss. Gauerts Film dokumentiert auch ein Stück ostdeutscher Industriegeschichte, zeigt er doch, wie ein unmöglicher Auftrag mit Improvisation und Erfindungsreichtum zum Erfolg geführt wird.

-

‣Samstag, 1. April 2023, 17.30 Uhr, Zeughauskino + Samstag, 8. April, 17.30 Uhr, Zeughauskino, Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 124: Links und rechts der Schönhauser Allee – - BD 124. Links und rechts der Schönhauser_Handout.pdf – In Durch Zilles Gegend geloofen (DDR 1983, R: Ernst Cantzler) erkundet der Lyriker Heinz Kahlau Heinrich Zilles "Milieu". Anhand einiger Zille-Fotos macht er eine Gruppe von Kindern mit dem alten Berlin vertraut. Am Rosa-Luxemburg-Platz versuchen sie, eine von Zille fotografierte und gezeichnete Eckkneipe im Stadtbild zu lokalisieren. In vielen Einstellungen sieht Ost-Berlin noch so aus wie zu Zilles Zeiten. Eine ältere Frau erzählt von den erbärmlichen Lebens- und Wohnverhältnissen in den 1920er Jahren mit Kellerwohnungen und Toiletten auf dem Hinterhof. Damals war Spielen auf dem Hof verboten; heute feiern Kinder dort ein buntes Fest – Der Berliner Schauspieler Jaecki Schwarz plaudert und singt sich durch Geschichte und Gegenwart des "Boulevard des Nordens". In Links und rechts der Schönhauser (DDR 1983, R: Armin Greim) führt er vom Wasserturm in tiefe Weinkeller, vom Prater zu Konnopke und vom Jahnsportpark zum Jüdischen Friedhof. Von entkernten Hinterhöfen am Arnimplatz geht es über ein Café Achteck zum Bahnhof Schönhauser Allee und zum Kino Colosseum. Der Film beobachtet auch den Alltag auf der 1841 angelegten Schönhauser Allee und begleitet das Pantomime-Theater Berlin bei einem Straßenumzug.

-

‣Samstag, 25. März 2023, 18.00 Uhr, Zeughauskino, Reihe: "Fortschritt als Versprechen: Industriefilm im geteilten Deutschland": Schöpfung ohne Ende. – Fortschritt als Versprechen 4_Handout.pdf –Beeindruckende Naturaufnahmen, aufwändige Kamerafahrten und neuartige Mikro- und Makroaufnahmen zeichnen die Selbstdarstellung der Farbenfabriken Bayer in Schöpfung ohne Ende (BRD 1956) aus. In der Welt der angewandten Chemie geschieht alles zum Bestens der Menschheit: Schädlingsbekämpfung und synthetische Fasern, Farbstoffe und Farbfilm. "Trotz aller Industrie-Reportage ist unter Karl G'schreys Leitung von den vier Kameramännern kein Industrie- oder gar Werkfilm entstanden, kein Firmenname hascht nach Publicity. Es ist ein Hohelied des menschlichen Geistes, der als Schöpfer zugleich Schüler und Meister der Natur ist." (Neue Rhein-Zeitung, 12.12.57) Prädikat: Wertvoll. – Aluminium - Porträt eines Metalls (BRD 1958) zeigt die Verarbeitung und die Verwendung des Leichtmetalls Aluminium, ohne sich in technischen Details zu verlieren. Willy Zielkes Kamera, geschult am Neuen Sehen der 1920er Jahre, schafft präzise konstruierte Nahaufnahmen und lässt sich von der Oberflächensinnlichkeit des Metalls zu rein künstlerisch gesehenen Einstellungen inspirieren. Prädikat: Besonders wertvoll. – Oskar Sala begleitet beide Filme mit elektrischen Klängen am Mixturtrautonium, dem Sound der bundesdeutschen Nachkriegsmoderne..

-

‣Freitag, 17. März 2023, 18.00 Uhr, Zeughauskino+ Sonntag, 19. März, 16.00 Uhr, Zeughauskino, Reihe: "Berlin.Dokument" Nr. 123: Aber das kennt man doch alles! Unterwegs in Ost-Berlin. - BD 123 Aber das kennt man doch alles_Handout.pdf – In Aber das kennt man doch alles! (DDR 984) erzählt Heide Gauert bekannte und weniger bekannte Geschichten zu Berliner Baudenkmälern, während die Kamera auf Entdeckungsreise Unter den Linden und am Lustgarten geht. – Seit 1787 war das Wohn- und Verlagshaus Nicolai ein bedeutendes offenes Bürgerhaus im friderizianischen Berlin der Aufklärung. 1910 beherbergte es ein Lessing-Museum. Berlin - Brüderstraße 13 (DDR 1987, R: Peter Vatter) stellt Geschichte und Gegenwart des Hauses vor, in dem 1987 das Institut für Denkmalpflege arbeitete. – Das Magazin DEFA Kinobox 1987/56 präsentiert Fotos und Zeichnungen von Heinrich Zille, besucht die altberliner Eckkneipe „Bötzow privat“ und bringt den Song „Berlin” der Rockgruppe Mona Lise. – In Chausseestraße 126 (DDR 1988) flaniert Volker Steinkopff über den Dorotheenstädtischen Friedhof. Abseits des Großstadtlärms lädt er zum Nachdenken ein: „Was wird aus den Träumen derer, die gestorben sind?” Die Kamera von Christian Lehmann beobachtet die blühende Natur, in der sich die wenigen Besucher verlieren, verweilt auf den Gräbern von Brecht, Borsig, Eisler, Heartfield, Hegel, Seghers und Schinkel, wahrt respektvolle Distanz. Friedhofsarbeiter richten die Grabstele des Bildhauers Schadow wieder auf. Ein Ort des Innehaltens, aber „kein Ort der Trostlosigkeit”.

-

‣Sonntag, 12. März 2023, 18.00 Uhr,Zeughauskino, Reihe: "Fortschritt als Versprechen: Industriefilm im geteilten Deutschland": Formenspiele. Avantgardistische Ansätze im Industriefilm der Bundesrepublik. – Fortschritt als Versprechen_Formenspiele.pdf – Nahe am Avantgardefilm liefert Hugo Niebeling in seinen Industriefilmen ein Feuerwerk von eigenwilligen Kameraperspektiven, rasanten Schnitten, assoziativen Montagen, Überblendungen, bis zur Abstraktion und reinen Lichteffekten verfremdeten Motiven auf einen Teppich aus klassischer Musik, Originaltönen und den spitzigen Trautoniumklängen von Oskar Sala. In Petrol - Carburant – Kraftstoff (1965, Hugo Niebeling) erscheint Erdöl als logische Fortsetzung, gar als Krönung der abendländischen Kultur. In Anlehnung an frühe Slapstick-Filme und mit einem Touch Flower-Power zu Dixieland, Rhythm und Blues und Beethoven präsentiert sich Niebelings Allegro von 1970, der zudem einen Soloauftritt des Balletttänzers Egon Madsen enthält. Beide Filme kommen ohne Kommentar aus und entstanden mit freundlicher Unterstützung der ARAL AG. Prädikate: wertvoll bzw. besonders wertvoll. Experimentell auch der Ansatz von Ferdinand Khittl in seinem 1969 für Bayer entstandenen Industriefilm Die Vergangenheit der Zukunft ist jetzt. Ohne Musik und Originaltöne, aber mit einem prägnanten Kommentar appelliert er an die Einsicht und den Verstand der Zuschauenden. Thema sind die Umweltzwänge und die Möglichkeiten eines Unternehmens – der Bayer AG –darauf zu reagieren. Angesprochen werden die Lebenskreise Gesundheit, Ernährung, Kleidung, Wohnung und Kommunikation.

-

‣Samstag, 11. März 2023, 18.00 Uhr,Zeughauskino, Reihe: "Fortschritt als Versprechen: Industriefilm im geteilten Deutschland": Die stählerne Spur. Bilder der westdeutschen Eisen-und Stahlindustrie – Die stählerne Spur_Handout.pdf – Als eine „Sinfonie in Stahl und Eisen“ stellt sich der Kurzfilm Feurige Hochzeit (1952, R: Ulrich Kayser) vor, der im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl die Eisen- und Stahlgewinnung in den Hüttenwerken des Ruhrgebietes zeigt. Da Teile der westdeutschen Öffentlichkeit der Großindustrie wegen ihrer Unterstützung der Nationalsozialisten kritisch gegenüberstand, sollte der Film die Öffentlichkeit umstimmen; im Schlussbild propagiert er gar die Friedensidee. Der erste in Farbe produzierte westdeutsche Industriefilm. – Viele Industriefilme waren „sinfonisch“ angelegt; d.h. sie wollten nicht erklären, sondern mit Unterstützung der Begleitmusik die optischen Eindrücke industrieller Produktion zu einem sinnlichen Erlebnis gestalten. So auch Stahl - Thema mit Variationen (1960, R: Hugo Niebeling), der im Auftrag der Mannesmann AG entstand und Technik - Drei Studien in Jazz (1961, R: Hans H. Hermann), den die Friedrich Krupp AG bestellt hatte. – Im Auftrag der Klöckner Werke AG in Duisburg verfolgt Die stählerne Spur (1961, Werner Weber) die Produktion und den vielfältigen Einsatz von Stahl in Vor- und Fertigprodukten (Foto). Im Breitwandverfahren vermittelt Nur der Nebel ist grau (1965) von Raymond Ménégoz Impressionen aus dem neuen Werk der August Thyssen-Hütte in Duisburg-Beeckerwerth. Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen der Arbeitsplätze in einem fast vollständig automatisierten Werk.

-

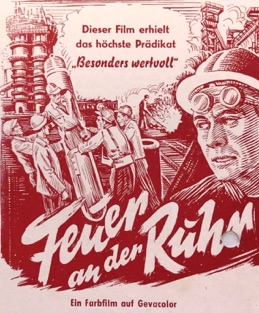

‣Freitag, 24. Februar 2023, 18.00 Uhr, Zeughauskino, Reihe: "Fortschritt als Versprechen: Industriefilm im geteilten Deutschland". – Werkstatt für Europa (1957)_Handout.pdf –Ein Güterzug, dann Fabrikgebäude und ausgedehnte Gleisanlagen: Das Revier ist erreicht, der Zug fährt ein, eine neue Schicht steht an. So beginnt Werkstatt für Europa – Feuer an der Ruhr (BRD 1957, 71'), der nichts weniger als eine Bildsinfonie des Ruhrgebiets anstrebt. Ferdinand Khittl verfolgt einen Tag aus dem Leben der Menschen an Rhein und Ruhr, wo sich Warenströme und Lebenswege kreuzen, bis der Alltag von einem Grubenunglück überschattet wird. Die mit einer Dahlbusch-Bombe durchgeführte Rettungsaktion von zwei verschütteten Bergleuten verläuft erfolgreich! Ohne Begleitkommentar, aber mit vielen Originalton-Aufnahmen und der Musik von Hans Posegga entstand ein polyphones Porträt des Ruhrgebiets und seiner Menschen. Auftraggeber war der Unternehmensverband Ruhrbergbau in Essen, der 1961 auch den Kurzfilm Bergmann am Hebel (BRD 1961, 10') finanzierte. Vorgestellt wird der mechanisierte und automatisierte Betrieb im Kohlen-, Erz- und Kalibergbau. Auch dieser Film verzichtet auf einen belehrenden Kommentar und vertraut auf die Wirkung der Aufnahmen aus der Welt unter Tage. Die Musikbegleitung kommt von der Hammondorgel. Beide Filme "Bergmann am Hebel" und "Werkstatt für Europa – Feuer an der Ruhr" wurden mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet.

-

‣Dienstag, 14. Februar 2023, 19.00 Uhr + Sonntag, 19. Februar, 16.30 Uhr, Zeughauskino, Reihe BerlinDokument, Nr. 122: Material West-Berlin I – Spuren & Zeichen.– BD 122 Material West-Berlin I.pdf – Abrisshäusern am Heinrichplatz (heute: Rio-Reiser-Platz) in Kreuzberg, zugenagelte Fenster, an den Wänden Graffiti und Plakate. In Mamma Hemmers geht mit ihrem Pastor zum letzten Mal über'n Heinrichplatz: Kreuzberg adiö (1981) notiert Rosi S.M. Fundstücke: Anarchisten rufen zum Wahlboykott auf. Die „Neuen Welt“ wirbt für ein Bockbierfest. Ein Umzug fordert „Neues Leben statt neuer Mauern“. Der „Oranienbasar“ hat bereits dicht gemacht. Die Fahrschule von Soför Okulu und die „Schuhreparatur“ mit „Absatzbar“ werben noch für Kunden. Baustellen und Neubauten verändern den Platz. – In dem Experimentalfilm Außenposten (1983) lässt sich Hartmut Fittkau von Eisenstein, Vertov und Ivens sowie von Ruttmanns Berlin. Die Sinfonie der Großstadt von 1927 inspirieren, um bei seinen Streifzügen durch die Stadt das Gefühl der Belagerung und Bedrohung einzufangen. In assoziativen Bilderketten spiegelt sich das Gefühl der ebenso allgegenwärtigen wie diffusen Bedrohung der Frontstadt West-Berlin. [Foto] – Linie 8 (1983) erforscht den Erlebnisraum Berliner U-Bahn. Irina Hoppe sammelt Eindrücke und Geräusche in und am Rande der Linie 8. Interviews mit Fahrgästen lassen Berliner Historie aufscheinen, während an der Oberfläche der Häuserkampf tobt. – In dem Cinemascope-Film Berliner Blau (1986) verfremden Hartmut Jahn und Peter Wensierski die West-Berliner Seite der Mauer mit künstlerischen Aktionen und tricktechnischen Effekten: Die bunt bemalte und bekritzelte Mauer wird zur Spielfläche für phantasievolle Interventionen.

-

‣Freitag, 17. Februar 2023, 18.00 Uhr + Montag, 20. Februar, 19.00 Uhr, Zeughauskino, Reihe:FilmDokument von CineGraph Babelsberg, Nr. 235: Die kleinen Kleberinnen (BRD 1980, R: Heide Breitel, Maria Hammel) + Tragödie einer Uraufführung (Wenn die Kleberin gebummelt hat) (D 1926, R: O.F. Mauer) – FD 235 FilmDokument Die kleinen Kleberinnen Handout.pdf – Die Arbeitsorganisation in einem Filmkopierwerk der 1920er und 1930er Jahre ist weitgehend unerforscht. Unter den wenig bekannten Tätigkeiten sind besonders die Filmkleberinnen zu erwähnen – ein fast ausschließlich mit Frauen besetzter Anlernberuf. Sie klebten die aus der Bearbeitung kommenden Filmteile des Negativ- und Positivfilms zusammen, fügten die Zwischentitel ein und bereiteten die Filme für den Versand vor. Die eigentliche schöpferische Arbeit der Filmmontage blieb dem Regisseur vorbehalten, dem aber häufig eine Filmkleberin zur Seite stand. Bald differenzierte sich die Arbeitsorganisation, und der Beruf des spezialisierten Schnittmeisters (Cutter) bildete sich heraus. Der Beiprogrammfilm Tragödie einer Uraufführung von 1926 zeigt, wie chaotisch ein Film aussieht, wenn die Filmkleberin gebummelt hat. In Die kleinen Kleberinnen (1980) von Heide Breitel erinnern sich acht Frauen an die technischen Prozesse beim Kopieren und Entwickeln des Films sowie beim Schnitt.

-

‣24. Januar 2023, 18.00 Uhr, Brotfabrikkino: Einführung zu dem Film Schaut auf diese Stadt (DDR 1962) von Karl Gass.

-

‣Sonntag, 22. Januar 2023, 18.00 Uhr + Sonntag, 29. Januar, 16.00 Uhr: Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 121: Es begann in Berlin (DDR 1986, P: DEFA-Studio für Dokumentarfilme, R: Joachim Hellwig, 79') – 121. Es begann in Berlin Handout.pdf – Zum 750-Jahr-Jubiläum Berlins entstanden, lässt Joachim Hellwig in Es begann in Berlin die Geschichte der Stadt Revue passieren. Mit zahlreichen historischen Aufnahmen sowie Ausschnitten aus Dokumentarfilmen zeichnet er, der als 13jähriger Flüchtling in die kriegszerstörte Stadt kam, ausgewählte Ereignisse nach, engagiert, parteilich, subjektiv: „Kein dokumentarisch historischer Ablauf, sondern eine möglichst eindrucksvolle künstlerische Äußerung zu Berlin, Partei, Staat und Frieden." (Hellwig) Zu sehen sind u.a. eine Girlsreihe vor dem Alten Museum, Akrobaten auf Hochrädern vor dem Brandenburger Tor, Albert Einstein, ein Jazzorchester, Flug über das kriegszerstörte Berlin 1945, die erste U-Bahn und die neueste Mode, ein FDJ-Aufmarsch Unter den Linden, Helene Weigel in „Mutter Courage“, Paul Robeson singt vor der Humboldt-Universität, Alfred Döblin spricht, Neubauten in Marzahn, Willy Brandt trifft Erich Honecker, Vorbereitungen auf die 750-Jahr-Feier, abendlicher Fackelzug und Feuerwerk. Nicht zu sehen ist u.a. der Bau der Berliner Mauer. Heinz Kersten im West-Berliner Tagesspiegel: „So wurde dies nur ein Jubelfilm zur Jubelfeier, der keinen Anlass gibt, zu jubilieren. Vorzuwerfen ist ihm nicht, dass er sein Thema parteiisch angeht, sondern dass er es verschenkt." (17.1.1987)

-

‣13. bis 15. Januar 2023, Wochenende Filmseminar "Jugend von Morgen" im Kino "Metropolis" in Hamburg. – Handout Filmseminar Hamburg.pdf – Wie lebten Jugendliche in den 1950er und frühen 1960er Jahren, am Vorabend der weltweiten Jugendrevolte ab 1968? Viele hatten noch den Krieg und die nationalsozialistische Propaganda bewusst erlebt, wuchsen nun in unvollständigen Familien auf und litten unter den materiellen Entbehrungen der unmittelbaren Nachkriegsjahre. In den Aufbaujahren lernten sie die Anfänge der Konsumgesellschaft kennen, die ihre Freizeitgestaltung beeinflusste und zu einer neuen Jugendkultur führte. Nun bestimmten amerikanische Filme, Jazz und Mopeds, Clubs und Milchbars einen zusehends kommerzialisierten Alltag. Die Erwachsenen versuchten, ihnen mit den Mitteln der Jugendarbeit und -förderung gesellschaftlich gewünschte Alternativen anzubieten, vor allem als Mitte der 1950er Jahren in westdeutschen Großstädten die sog. Halbstarkenkrawalle ausbrachen.

-

‣Sonntag, 4. Dezember 2022, 18 Uhr + Freitag, 9. Dezember, 19.00 Uhr: Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 120: Von Friedrich Schinkel zu Bruno Taut – Architekten und Bildhauer in Berlin - BD 120 Von Schinkel zu Taut_Handout.pdf – Drei mittellange DEFA-Dokumentarfilme der 1980er Jahre zur Architekturgeschichte Berlins stellen die Arbeiten von bedeutenden Architekten und Bildhauer vor. Der Porträtfilm Karl Friedrich Schinkel - Dem Baumeister zum 200. Geburtstag (1980) von Werner Kohlert konzentriert sich auf ausgewählte Abschnitte seines Schaffens: Die Bildungsreisen nach Italien, die Berliner Bauten wie die Neue Wache, das Schauspielhaus und das Alte Museum sowie nicht realisierte Entwürfe. In der Fernsehdokumentation Im Auftrag des Königs – Zwei Bildhauer in Berlin von 1986 interpretiert Heide Gauert die Arbeiten von Gottfried Schadow (Prinzessinnengruppe) und Christian Daniel Rauch (Grabmal der Königin Luise von Preußen, Reiterstandbild Friedrichs des Großen) im Kontext ihrer Zeit: "Als Künstler genießen sie die Gunst des preußischen Herrscherhauses, als Günstlinge bleiben sie Künstler, sie sind Kollegen und Konkurrenten, sie sind selbstbewusste Bürger und sie sind königstreu." Stadtgeschichte in Stein – Architekten in Berlin (1987) von Armin Georgi sucht für das Fernsehen der DDR im Berliner Stadtbild nach den Spuren von Andreas Schlüter (Hohenzollern-Schloss), Philipp Gerlach (Vollendung der Friedrichstadt, Kronprinzenpalais), Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (Oper, Schloss Sanssouci), Carl Gotthard Langhans (Brandenburger Tor), Karl Friedrich Schinkel (Granitschale vor dem Alten Museum) sowie Bruno Taut (Wohnstadt Carl Legien).

-

‣Samstag, 26. November 2022, 18.00 Uhr, Zeughauskino: Brennendes Land (D 1921, 42'; viragiert) – Brennendes Land_Handout.pdf – Propagandistischer Spielfilm, der anlässlich der Volksabstimmung in Oberschlesien am 30. März 1921 für die Zugehörigkeit Oberschlesiens zu Deutschland wirbt. Ein Film mit ausgeprägter antipolnischer Tendenz.

-

‣Sonntag, 13. November 2022, 19 Uhr + Dienstag, 15. November, 19.00 Uhr: Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 119: Bln. DDR & ein Schriftsteller. April - Mai '86 (BRD 1986, R: Klaus Wildenhahn, 100') – 119. Bln. DDR & ein Schriftsteller (1986)_Handout.pdf – Hinter dem eigenartigen Filmtitel verbirgt sich ein eigensinniger Dokumentarfilm von Klaus Wildenhahn über den in Ost-Berlin lebenden Schriftsteller Christoph Hein. Die Aufnahmen entstanden im Mai 1986 mit Billigung derDDR-Behörden. Es ist kein konventionelles Autorenporträt, vielmehr eine zögernde und immer unterbrochene Annäherung an Ost-Berlin, an den Schriftsteller Hein, der keinen "Personality-Film" wünschte, und den Staat DDR. Wildenhahn begibt sich auf Spurensuche in die Grenadierstraße im ehemaligen jüdischen Viertel, auf den jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee. Dazwischen Gespräche mit Christoph Hein und Lesungen aus seinen Schriften, Aufnahmen in seinem Berlin Arbeitszimmer und in seinem zweiten Wohnsitz in einem kleinen Dorf. Am Sowjetischen Ehrenmal in Treptow wird der Tag der Befreiung begangen. Wildenhahn spaziert mit Hein über den Jüdischen Friedhof in Weißensee. Sie sprechen über dort versteckte Juden während des Nationalsozialismus, über die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl und das Leben als Schriftsteller in der DDR. Wildenhahn dokumentiert auch seine Fremdheit als Westdeutscher, versucht sie in Kapiteln zu ordnen. Mit kleiner Kamera gedreht, durch viele Zoom-Aufnahmen zudem häufig verwackelt, weisen auch die Bilder von Wolfgang Jost diese Unsicherheit auf. Während Wildenhahn in der DDR eine "Zeitverschiebung" konstatiert, konstatiert Hein eine "Kulturverschiebung".

-

‣Donnerstag, 3. November 2022, 19.00 Uhr: Vortrag im Stadtarchiv Wiesbaden über "Ozaphan" mit Buchvorstellung.

-

‣Sonntag, 16. Oktober 2022, 18 Uhr + Dienstag, 18. Oktober, 19.00 Uhr:Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 118: Die Kümmeltürkin geht (BRD 1985 R, B: Jeanine Meerapfel, K: Johann Feindt, D: Melek Tez, 88') – 118 Die Kümmeltürkin geht_Handout.pdf – Nach 14 Jahren in West-Berlin kehrt die 38jährige Arbeiterin Melek in ihre türkische Heimat zurück. Ihr Freundin, die Regisseurin Jeanine Meerapfel, rekonstruiert mit ihr zusammen wichtige Stationen ihres Lebens als Arbeitsmigrantin. Nachinszenierungen wechseln mit dokumentarischen Aufnahmen, Szenen aus Berlin mit Motiven aus Istanbul. Diese Mischung aus dokumentarischen und inszenierten Bildern erlaubt es, Meleks Schicksal emotional nachzuvollziehen und doch eine gewisse Distanz zu ihrer Persönlichkeit einzunehmen. "Die Kümmeltürkin geht" (1985) ist kein Film über das „Ausländerproblem", sondern das Porträt einer klugen und selbstbewussten Frau, die sich selbst als „Kümmeltürkin" bezeichnet, um sich mit diesem Schimpfwort gegen die ständigen Diskriminierungen zu verteidigen. Sie versteht es, sich immer wieder durchzusetzen, gibt dann aber ihren Kampf zermürbt auf und hofft nun auf einen Neuanfang in der Türkei. „Melek ist kein Prototyp, sie ist nicht das, was man 'typisch' nennen könnte – das hat mich interessiert und neugierig gemacht. Im Verlauf der Arbeit habe ich dann festgestellt, dass es die 'typische' oder den 'typischen' ausländischen Arbeiter gar nicht gibt; es gibt nur Einzelschicksale, sehr individuelle und oft schmerzhafte Geschichten." (Jeanine Meerapfel)

-

‣Donnerstag, 29. September 2022. Vortrag "Mädchen mit der Schere. Filmkleberinnen der Stummfilmzeit" auf der Jahrestagung 2022 der Gesellschaft für Medienwissenschaft, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale. Wenig ist bisher bekannt über den Anteil der Frauenarbeit in der deutschen Filmindustrie von den Anfängen bis zur Einführung des Tonfilms um 1930. Vor allem im Bereich der Filmkleberei arbeiteten fast ausschließlich Frauen. Sich mit ihrem Beruf zu beschäftigen, heißt in die Details der Filmbearbeitung einzusteigen und die verschiedenen Arbeitsschritte im Kopierwerk zu identifizieren. Die Werkzeuge der Filmkleberinnen waren Schere, Kleber, Klebelade und Filmklebeschneider, ihr Arbeitsplatz der Umroll- und Klebetisch. Die Arbeit der Filmkleberin war ein Anlernberuf; nur wenigen gelang der Aufstieg zum künstlerischen Filmschnitt, der Montage.

-

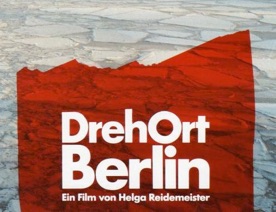

‣Sonntag, 25. September 2022, 19 Uhr + Dienstag, 27. September, 20.00 Uhr: ZeughauskinoReihe Berlin.Dokument Nr. 117: DrehOrt Berlin (BRD 1987, R: Helga Reidemeister, K: Lars-Peter Barthel) – 117. DrehOrt Berlin (1987) Handout.pdf – In DrehOrt Berlin von 1987 lässt Helga Reidemeister gut ein Dutzend Menschen verschiedener Generationen und Gesellschaftsschichten aus Ost- und West-Berlin zu Wort kommen: Wie stehen sie zur deutschen Geschichte, zur jüngsten Vergangenheit, wie sehen sie ihren Alltag? Der Blick zurück lässt das geteilte Berlin als eine einzige Stadt erscheinen, in der noch vieles an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert, die aber auch für neue Möglichkeiten offen ist. Die Bilder des an der Hochschule für Film und Fernsehen der DDR ausgebildeten Kameramanns Lars-Peter Barthel zeigen eine Stadt, die sich dieser Bedeutung bewusst ist. „Berlin ist vom geistigen und politischen Klima her eine weite Stadt, und das drückt sich auch im weiten Atem der Bilder aus, die eine bestimmte Sehnsucht, einen Traum tragen: und das in dem scharfen Kontrast zwischen Winterlicht und Eis, Sonnenaufgang im Mai oder Sommerblick im Juli. [...] Diese Sehnsucht, diese Unruhe, sich weiter zu bewegen, sich weiterzuentwickeln, das haben wir versucht auszudrücken.“ (Helga Reidemeister) – Im Vorprogramm: 1971 beobachtet ein Kamerateam die Proben zur ersten Inszenierung der Schaubühne am Halleschen Ufer: Brechts Dramatisierung von Maxim Gorkis „Die Mutter“. Der Film Mutter Stein - Schaubühne am Halleschen Ufer (BRD 1971) betont die neuartige kollektive Arbeitsweise des Ensembles um den Regisseur Peter Stein. Im Mittelpunkt aber steht die Hauptdarstellerin Therese Giehse.

-

‣Donnerstag, 23. Juni 2022, 20 Uhr + Sonntag, 26. Juni, 17.00 Uhr: Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 116: Berlin in den 1970er Jahren – Unterwegs in Berlin mit Bus und Bahn (39) – 114. Juni 2022 Unterwegs in Berlin mit Bus und Bahn Handout.pdf –1973 fährt der letzte Berliner Oberleitungsbus der Linie 37 von Lichtenberg nach Dimitroffstraße. Ein Mitglied des Berliner Magistrats begründet die Einstellung der O-Bus-Linien mit dem überalterten Fahrzeugpark; es gäbe keine Ersatzteile mehr: Berlin - Totale. IV. Verkehr und Verkehrsmittel. 4. Bus, a. Der letzte O-Bus (DDR 1973) – In West-Berlin beträgt 1980 das Streckennetz der U-Bahn bereits über 100 Kilometer; der Bund und das Land Berlin finanzieren den verstärkten Ausbau, der mit modernster Technik vorangetrieben wird. Nach einem Rückblick auf den ersten Spatenstich im September 1886 schildert der Film U-Bahn in Berlin die Entwicklung des Netzes und beobachtet die Arbeit der Ingenieure und Techniker in den Baugruben: U-Bahn in Berlin (BRD 1980, R: Heinz Kaskeline) – Nach dem Mauerbau 1961 wird die von der Reichsbahndirektion in Ost-Berlin betriebene S-Bahn im Westen boykottiert. Die Folge: Einstellung von Strecken, Schließung von Bahnhöfen, Verwilderung der Gleisanlagen. Weitgehend ohne Kommentar, unterlegt mit dem typischen Klappern und den Stationsdurchsagen der S-Bahn, zeigt Berliner Stadtbahnbilder (BRD 1982, R: Alfred Behrens) Geisterzüge, die weitgehend leer durch West-Berlin fahren. Eine poetische Liebeserklärung an die S-Bahn, zugleich ein Dokument West-Berliner Zeitgefühls.

-

‣Freitag, 17. Juni 2022, Deutsches Filminstitut, Frankfurt am Main: Vortrag "Zur Geschichte der kommunalen Filmarbeit"

-

‣Sonntag, 22. Mai 2022, 17 Uhr + Mittwoch, 25. Mai, 20.00 Uhr:Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 115: Berlin in den Siebziger Jahren (39) – West-Berliner Szenen – 115 West-Berliner Szenen Handout.pdf – Lok Kreuzberg war eine erfolgreiche Berliner Polit-Rock-Gruppe, die zwischen 1972 und 1977 gewerkschaftliches Engagement mit dem Spaß an der Musik verband. Der Film Lokomotive Kreuzberg (1974) erkundet die Motivation der Bandmitglieder und begleitet sie auf einer Tournee durchs Ruhrgebiet. Südstern (1973) von Randolf Goldbach ist ein kommentarloser Versuch über die Einsamkeit im Berliner Häusermeer. Ein Mann und ein Mädchen streunen durch die Straßen. Kohlenträger, Straßenbauarbeiter und Bodybuilder scheinen in der Zeitschleife ihrer Wünsche verfangen. In einer Alt-Berliner Kneipe holt das Mädchen Bier für seinen Vater: Unvermittelt stimmt es plötzlich in einen Schlager an. Die Charlottenburger Leonhardtstraße wirkt in Leonhardtstraße (1979) der australischen Filmstudentin Marsha Bennett wie von der Moderne verschont. Zahlreiche kleine Gewerbetreibende und alte Menschen prägen das Bild der Straße. Die jungen Leute im Vorraum des Kinos "Klick" in der nahen Windscheidstraße verweisen aber darauf, dass sich auch dieses Viertel im Wandel befindet.

-

‣Mittwoch, 4. Mai 2022, 20 Uhr, Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 114: Berlinin den Siebziger Jahren (38) – Empathie und Engagement (3): Reportagen von Mehrangis Montazami-Dabui (1975-1992) – 114 Handout Empathie und Engagement III.pdf – In der Reportage Männerrecht – Frauenleid (1981) klagt Mehrangis Montazami-Dabui das Leiden türkischer Mädchen und Frauen an den patriarchalischen Familienstrukturen an. Auch hierzulande bestimmen die Männer nach türkisch-islamischen Sitten und Gebräuchen, was ihnen erlaubt ist und was nicht. In der Schule erleben die Mädchen dagegen freiere Moralvorstellungen, die sie in Konflikt mit der Familie bringen. Viele Türkinnen leiden sowohl unter der Akkordarbeit im Betrieb als auch an den Misshandlungen durch die Männer. „Unvergesslich das letzte Photo des Films: eine Frau im Hochzeitsgewand, festliches Weiß – und dazu das Gesicht der Pietà.“ (Die Zeit, Nr. 42, 1981) – Ende der 1970er Jahre leben 200.000 Ausländer in West-Berlin, die Hälfte davon Türken. In Kindertränen (1985) zeigt Mehrangis Montazami-Dabui auf, dass es die Kinder sind, die unter der schwierigen sozialen Situation ihrer Eltern am meisten leiden. Die oft feuchten Wohnungen in Kreuzberg führen zu asthmatischen Erkrankungen. Bronchitis und Tuberkulose müssen häufig stationär behandelt werden; fehlende Dolmetscher erschweren die Verständigung in den Krankenhäusern. Nur durch eine Verbesserung der sozialen Lage der ausländischen Arbeitnehmer und der Asylbewerber sowie Änderungen der inhumanen Ausländergesetze ist eine Verbesserung möglich. (Foto aus dem Film)

-

‣Mittwoch, 27. April 2022, 20 Uhr, Zeughauskino Reihe Berlin.Dokument Nr. 113: Berlin in den Siebziger Jahren (37) – Empathie und Engagement (2): Reportagen von Mehrangis Montazami-Dabui (1975-1992) – 113 Handout Empathie und Engagement II.pdf – Ich will keine Lieder mehr hören, singen will ich (BRD 1979) – eine Gedichtzeile des türkischen Dichters Nazim Hikmet – stellt Berliner Künstler vor, die auch in der Fremde ihre Kultur beibehalten und weiterentwickeln. Der Maler Hanefi Yeter thematisiert in seinen Bildern die Lebensbedingungen seiner Landsleute. Aus Eigeninitiative entstehen ein Chor, eine Folkloregruppe und ein Saz-Orchester, die jedoch ohne öffentliche Förderung auskommen müssen. – Betrübte Freiheit (BRD 1992) stellt die Iranerin Mahin Esmati vor, die seit 1985 als politischer Flüchtling in West-Berlin lebt. Im Iran hatten sie und ihr Mann sowohl gegen das Shah-Regime als auch nach der islamischen Revolution gegen Chomeini gekämpft. Sie berichtet über ihr Engagement im Iran, die Flucht mit dem kleinen Sohn und die Erfahrungen mit dem deutschen Asylrecht. Durch die Arbeit mit iranischen Flüchtlingen sowie ihren Kampf für Frauenrechte hat sie eine neue Selbstsicherheit gewonnen. (Foto aus dem Film)

-

‣Freitag, 22. April 2022, 18.30 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Sonntag, 24. April, 19.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 112: Berlin in den Siebziger Jahren (36) … Empathie und Engagement (1): Reportagen von Mehrangis Montazami-Dabui (1975-1992) – 112 Handout Mehrangis Montazami-Dabui.pdf – Die im Iran geborene Regisseurin Mehrangis Montazami-Dabui drehte Mitte der 1970er Jahre an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in West-Berlin zwei Dokumentarfilme über die Benachteiligung ausländischer Jugendlicher: präzise recherchierte Berichte, unaufgeregt, klar und entschieden in Argumentation und Haltung. Analphabeten in zwei Sprachen (BRD 1975) klagt die ungerechte Behandlung der schulpflichtigen türkischen Kinder und Jugendlichen an. Unter den inhumanen Ausländergesetzen, den desolaten Wohnverhältnissen und den harten Arbeitsbedingungen ihrer Eltern leiden die Kinder am meisten. In den überfüllten Vorbereitungsklassen in Kreuzberg fehlen türkische Lehrer, was die Integration erschwert. Wir wollen auch leben (BRD 1978) benennt die gesellschaftlichen Ursachen der Kriminalität ausländischer Jugendlicher: Arbeitslosigkeit, starre Arbeitsgesetze, fehlende Schulabschlüsse, ungenügende Freizeitangebote und Konflikte, die sich aus dem Leben in zwei Kulturen ergeben. Mehrangis Montazami-Dabui: „Der Ansatz des Films ist es, vor allem die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen. Sie schildern in bemerkenswerter Klarheit ihre Situation.” (Foto aus dem Film)

-

‣Mittwoch, 23. März 2022, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Samstag, 26. März, 19.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 111: Straße im Widerstand (BRD 1975 R: R: Gerhard Braun, Wolfgang Kroke, Rainer K. G. Ott, Klaus Volkenborn) – 111. März 2022 - Straße im Widerstand (1974) Handout.pdf – 1975 suchen Studenten der Deutschen Film- undFernsehakademie in der Charlottenburger Zillestraße nach Spuren der Arbeiterbewegung der 1920er Jahre. Die damalige Wallstraße war eines der ärmsten Berliner Wohnviertel und eine Hochburg der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). In ausführlichen Interviews berichten ehemalige KPD-Mitglieder von ihrer Organisations- und Propagandaarbeit in den „Häuserschutzstaffeln“ und den Straßenkämpfen mit den Nationalsozialisten. Der Dokumentarfilm Straße im Widerstand lässt ein im Westen wenig beachtetes Kapitel der Arbeiterbewegung wieder aufleben und erinnert auch an den 1936 im Exil erschienenen Roman "Unsere Straße" des Schriftstellers Jan Petersen über den Alltag in der Wallstraße. – In seinem 1978 an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg gedrehten Diplomfilm Trompete, Glocke, letzte Briefe (DDR 1978) lässt Peter Kahane die Geschwister des 1944 von den Nationalsozialisten hingerichteten Widerstandskämpfers Ernst Knaack zu Wort kommen. Sie erinnern sich an die Solidarität der Arbeiterschaft im Prenzlauer Berg der 1920er Jahre. Nur eine Trompete, eine kleine Glocke und die letzten Briefe ihres Bruders aus der Todeszelle haben die Zeiten überdauert. (Foto: Werbematerial, Schriftgutarchiv der Deutschen Kinemathek)

-

‣Dienstag, 22. Februar 2022, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Donnerstag, 24. Februar, 20.00 Uhr,Reihe Berlin.Dokument Nr. 110: Berlin – Auguststraße (DDR 1979/80, R: Günter Jodan) – 110 Auguststraße Handout.pdf – Mitarbeiter der Staatlichen Filmdokumentation begeben sich 1979 in die Auguststraße in der Spandauer Vorstadt, um Archivaufnahmen für das Filmarchiv der DDR anzufertigen. Neben Alltagsbeobachtungen in der Straße mit ihren Brachen, Brandmauern und Fassadenstuck befragen sie Passanten über ihre Kaufgewohnheiten und ihre Wohnsituation; ein Flaschengroßhändler klagt über fehlende Ersatzteile. (Berlin-Totale III. Lebens- und Wohnverhältnisse 2. Altbaugebiet Berlin-Mitte f) Auguststr.) – 1979 begleitet Günter Jordan fünf Monate lang Schüler und Schülerinnen der Klasse 5a der Bertolt-Brecht-Oberschule in der Auguststraße. Dort versucht ein unkonventioneller Lehrer, den Kindern neben dem Lehrstoff auch eine sozialistische Einstellung zu vermitteln. Mit 16mm-Kameras und einem jungen Team verfolgt Jordan die Entwicklung der Kinder Petra, Carolina und Thomas im Klassenverband und in der Pioniergruppe, aber auch in ihren Familien und während der Freizeit in dem proletarisch geprägten Kiez zwischen Koppenplatz und Monbijouplatz. Berlin Auguststraße (1979/80) ist eine atmosphärisch dichte Studie, die auf einen erklärenden Kommentar verzichtet und mit Interviews und Gesprächen sowie dem pointierten Einsatz der Musik von Hanns Eisler die Entwicklung der Kinder zu Persönlichkeiten verfolgt. Ein Dokumentarfilm für Kinder: „Man muss Kindern auch begreiflich machen, dass Sozialismus keine Lehrbuchtheorie ist, sondern unser Leben und unsere Sache, und dass er gemacht und verantwortet wird von denen, die dieses Leben lieben. Und da will ich mich auch als Dokumentarist einmischen.” (Günter Jordan, 1980) (Foto: DEFA-Stiftung)

-

‣Mittwoch, 19. Januar 2022, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Sonntag, 23. Januar, 16.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 109: Ost-Berliner Heimatbilder: Von Cölln nach Köpenick – - 109. Ost-Berliner Heimatbilder_Von Cölln nach Köpenick Handout.pdf – Drei Berliner „Heimatfilme“ mit viel Dialekt und „Berliner Luft“ rücken Ost-Berlin in das beste Licht. Mit berlinischem Humor porträtiert Cölln in der Spree (1977) die zwischen den Spreearmen gelegene Schwesterstadt Berlins. Auf den Spuren alter Karten und Bilder stellt er die wenigen zwischen Fischerinsel und Schlosspark noch erhaltenen historischen Gebäude wie das Ermelerhaus und das Ribbeck-Haus vor und zeigt auch die moderne Gegenwart mit ihren zahlreichen Hochhäusern und dem Palast der Republik. – Sonnabend, Sonntag in Berlin (1976) gruppiert Alltagsbeobachtungen eines Wochenendes rund um den Alexanderplatz, dem „Boulevard der ganzen Republik”, flaniert Unter den Linden, trifft sich zum gemütlichen Beisammensein in einer Datsche, besucht den Tierpark, entspannt sich auf einem Ausflugsdampfer der „Weißen Flotte“ und amüsiert sich im Vergnügungspark Plänterwald. – Ausgehend von der Festwoche „Köpenicker Sommer“ wirbt der Informationsfilm Berlin Köpenick von 1977 für einen Besuch in einen Stadtbezirk, der mehr zu bieten hat als nur die Erinnerung an den Hauptmann von Köpenick. Vom Kunstgewerbemuseum im Schloss Köpenick geht es zu den Betrieben der Elektroindustrie und den Großwäschereien. Im Sommer locken zahlreiche Freizeitangebote. Währenddessen herrscht in der Altstadt das übliche Verkehrschaos. Mit dem Salvador-Allende-Viertel entstand östlich der Altstadt eine moderne Großsiedlung.

-

‣Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am 12. Dezember, 18.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 108: Prenzlauer Berg: Menschen und Häuser. Im Bötzow-Viertel im Ortsteil Prenzlauer Berg stehen überwiegend Altbauten aus der Zeit um 1900. Die Fernsehdokumentation Wir vom Bötzow-Viertel von 1969 stellt dieArbeit der Wohnbezirksausschüsse (WBA) in den Wohnbezirken 85, 90 und 91 sowie einzelner Mitglieder der Nationalen Front vor: eine Oberschule wird renoviert, Parteiveteranen erzählen Schülern aus ihrem Leben und die Neugestaltung des Arnswalder Platzes wird in Angriff genommen. – Der Informationsfilm Schuldner (1971) von Volker Koepp stellt Mietschuldner aus Prenzlauer Berg an den Pranger. Schuld seien „ideologische Unklarheit“ und eine „etwas sehr laxe Auffassung zum Volkseigentum“. Koepp zeigt eine Gerichtsverhandlung gegen eine säumige Mieterin und begleitet Mitarbeiter des VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Berlin-Prenzlauer Berg beim Versuch, ausstehende Mieten einzutreiben. – 1980 besuchen die Autorin Irina Liebmann und der Regisseur Rainer Pavel die Mieter eines typischen Altbaus in der Greifenhagener Straße. In ihrem Querschnittsfilm Ein Haus im Prenzlauer Berg (1980) formen sie Gespräche und Situationen, Alltagsszenen und Einzeleindrücke zu einem eindrucksvollen Porträt von Menschen vor der Gentrifizierung des Viertels. 108. Prenzlauer Berg Menschen und Häuser Handout.pdf.

-

‣Samstag, 27. November 2021, 16.00 Uhr, Berlin, Kino Brotfabrik; Filmeinführung.

-

‣Sonntag, 21. November 2021, 18. Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am 24. November, 20.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 107: Jüdisches Leben in Ost und West-Berlin. – 107. Jüdisches Leben Handout.pdf – 1979 besuchen Mitarbeiter der Staatliche Filmdokumentation der DDR ältere jüdische Einwohner von Ost-Berlin und zeichnen ihre Erinnerungen an ihren Alltag in den 1920er und 1930er Jahren und die Verfolgung auf. (XIV. Stadtgeschichte, Denkmale und Denkmalspflege / 2. Historische Straßen und Plätze / d. Almstadtstraße). Die Kamera schwenkt über nackte Giebelwände und heruntergekommene Fassaden und stößt auf verblasste hebräische Schriftzeichen. Auch die Schauspielerin Mischket Liebermann erinnert sich an jüdisches Leben im Scheunenviertel und das Bethaus in der Grenadierstraße. Sie liest aus ihrem 1977 erschienenen Buch "Aus dem Ghetto in die Welt". – 1969 rief der Berliner Senat ein Besuchsprogramm für NS-Verfolgte ins Leben. In Begegnung mit der alten Heimat von 1979 begleitet Thomas Hartwig den Bakteriologen Werner Silberstein, der bis 1933 am Robert-Koch-Institut arbeitete und das im Scheunenviertel aufgewachsene Ehepaar Süßapfel bei ihrer Reise von Israel nach Berlin. Der Film erinnert an die ehemals fünftgrößte jüdische Gemeinde der Welt und zeigt Ausschnitte aus einer Feier zum zehnjährigen Bestehen des Programms. Die Gäste aus aller Welt nehmen an Stadtrundfahrten teil; einige versuchen, die Orte ihrer Kindheit und Jugend wiederzufinden.

-

‣Dienstag, 19. Oktober 2021, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Freitag, den 22. Oktober, 18.30 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 106: West-Berlin zwischen Neubau und Sanierung – - 106. West-Berlin zwischen Neubau und Sanierung Handout.pdf – In den 1970er Jahren sind in West-Berlin vielerorts noch die Spuren des Zweiten Weltkriegs zu sehen. Diese Brachen erkundet Leonid Wawiloff in Berlin – Anhalter Bahnhof (1971): Schienen führen ins Nichts und die Ruine des Anhalter Bahnhofs wirkt wie eine Fata Morgana inmitten einer Staubwüste. – Durch eine groß angelegte, allerdings nicht immer glückliche Neubaupolitik will der Berliner Senat das Wohnungsproblem lösen. 1973 versucht der Informationsfilm Aussichten – Einblicke. Das Märkische Viertel, das negative Image dieses Neubaugebiets aufzupolieren: Kinderkrankheiten wie die problematische Belegungspolitik und die fehlende Infrastruktur seien überwunden und die Identifikation mit dem Viertel wachse. In Sanierung im Berliner Wedding (1975) zeichnet auch die Wohnungsbaugesellschaft Degewo ein überaus positives Bild ihrer Sanierungsmaßnahmen; die Ängste der Mieter vor der Umquartierung hätten sich als unbegründet erwiesen. – Altstadt – Lebensstadt (1975) stellt die Stadtsanierung im Bethanienviertel in Kreuzberg vor. Oskar Holl hebt die besondere Atmosphäre des Viertels hervor, verweist auf seine kunsthistorische und städtebauliche Bedeutung und erklärt Grundrissformen und Fassadentypen. Die Kamera von Edgar Reitz taucht die heruntergekommenen Häuser in ein mildes Licht.

-

‣Samstag, 16. Oktober 2021: Buchvorstellung "Heimkino auf Ozaphan" zusammen mit Ralf Forster, 13:20-14:30 Uhr, im Filmmuseum Potsdam, anlässlich des Home Movie Day 2021.

-

‣Mittwoch, 26. September 2021, 18.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Mittwoch, den 29. September, 20.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 105: Ost-Berlin: Rekonstruktion und Umgestaltung – 105. Ost-Berlin Rekonstruktion und Umgestaltung Handout kompr.pdf – Menschen Bauten Kunst von 1972 stellt nicht nur die Baudenkmäler Unter den Linden vor, sondern auch zahlreiche Beispiele von Kunst am Bau wie Wandbilder, Reliefs und gestaltete Spielgeräte, die als Elemente der „sozialistischen Umgestaltung der Stadt“ verstanden werden. In den siebziger Jahren gewinnt auch in Ost-Berlin die Sanierung des heruntergekommenen Altbaubestandes an Bedeutung. Der Lehrfilm Sozialistische Rekonstruktion von Altbau-Wohngebieten (1973) der Bauakademie Berlin informiert über die Entkernung und die Modernisierungsmaßnahmen von Gründerzeitbauten am Prenzlauer Berg. – Berlin – Hauptstadt der DDR (1974) ist ein Film aus einer größeren Reihe von ähnlich gestalteten Informationsfilmen, die das Baugeschehen im besten Licht erscheinen lassen. – In Stadtlandschaften porträtieren Karlheinz Mund, Wolfgang Thierse und Christian Lehmann 1981 drei Künstler, die sich zum einen mit den noch allgegenwärtigen Altbauten und Brachen (Ost-Berlin), zum anderen mit den genormten und standardisierten Neubauten (Halle-Neustadt) auseinandersetzen. Konrad Knebel reflektiert die Geschichtsspuren im Stadtbild, die sich etwa in verfallenen Gebäuden eingeschrieben haben. Auch Klaus Magnus hält in seinen Zeichnungen von Abrisshäusern und Straßenzügen Vergangenes fest. Die modernen Wohnkomplexe in Halle-Neustadt, mit denen sich Uwe Pfeifer auseinandersetzt, könnten genauso gut in Ost-Berlin stehen. Die Stadt als Landschaft – das heißt für die drei Künstler auch, das im Wandel begriffene urbane Leben neu zu denken.

-

‣Mittwoch, 4. August 2021, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Samstag, den 7. August, 20.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 104: Dies und das aus West-Berlin – - 104. Dies und das aus West-Berlin Handout.pdf – In den 1970er Jahren entstehen zahlreiche Informationsfilme, die Arbeitskräfte und Touristen nach West-Berlin locken sollen. In Dies und das aus Berlin (1972) lässt Lil Schneider sämtliche Sehenswürdigkeiten der Teilstadt Revue passieren, kunstvoll als Fotofilm arrangiert. Der niederländische Regisseur Bob Rooyens porträtiert in Berlin - Berlin (1970/71) die Stadt im Flower-Power-Stil: Extreme Blickwinkel, rasche Schnitte, surreale Bildfindungen und rockige Musik sprechen vor allem jugendliche Besucher an. Berliner Pluspunkte (1978) adressiert dagegen westdeutsche Facharbeiter, die bei einem Umzug nach West-Berlin zahlreiche Vergünstigungen in Anspruch nehmen können. Berlin wird ihnen als Stadt der Superlative mit dem modernsten Flughafen Europas und dem neuesten Kongresszentrum der Welt schmackhaft gemacht. Die „moderne Metropole im Herzen Europas“ sei kinderfreundlich, biete viel Grün, ein umfangreiches Freizeitangebot, bedeutende Kultureinrichtungen, zahlreiche Sportmöglichkeiten, Bars und Nightclubs. In Hallo Berlin (1979) führt Ingrid Steeger durch „eine lebendige, eine wache, eine verrückte, eine friedliche Stadt." Der Kulturfilm Berliner Stadtrundflug (1977) besticht durch seltene Luftaufnahmen und einen selbstironischen Kommentar.

-

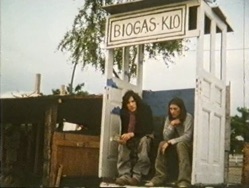

‣Mittwoch, 21. Juli 2021, 20.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Freitag, den 3. Juli, 20.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 103: Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zu Kämpfen (BRD 1979). – - 103 Wer keinen Mut zu Träumen hat Handout.pdf – Anfang 1978 hatte der „Tunix-Kongress“ in der Technischen Universität in West-Berlin versucht, die bunte Vielfalt der undogmatischen Szene zusammenzuführen. Im Sommer des gleichen Jahres nimmt eine kleine Gruppe von Aktivisten diese Idee auf und organisierte in Eigeninitiative ein „Alternatives Umweltfestival“. Auf dem Oktoberfestgelände an der Jafféstraße arbeitet sechs Wochen lang ein Ökodorf. Unter dem Motto „Umdenken – Umschwenken“ präsentieren zahlreiche Gruppen und Initiativen fantasievolle Visionen einer besseren Welt: von Biogas und erneuerbaren Energien über sichere Fahrradwege, vom Recycling zu neuen Formen des Zusammenlebens, von gesunder Ernährung zu Alternativmedizin, Atemübungen, und Massageworkshops. Der Film Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen (1979) entsteht in der Medienwerkstatt Berlin, die sich selbst als Teil der Alternativbewegung sieht. Er zeigt den Aufbau des Dorfes, das Leben seiner ständigen Bewohner, Diskussionen und Straßentheater; vor allem aber lässt er Selbsthilfeorganisationen und Umweltgruppen zu Wort kommen. Auf dem preiswerten Super8-Format gedreht, zirkuliert der Film vor allem in Kreisen der Umweltbewegung. – Mit Musik von Ton, Steine, Scherben und Teller Bunte Knete.

-

‣Sonntag, 1. November 2020, 16.00 Uhr, Zeughauskino,Reihe Berlin.Dokument, Nr. 102: West-Berlin: Jugendzentren, Schülerläden, Mieterwut – 102 Jugendzentren, Schülerläden, Mieterwut Handout.pdf – Drei innovative Dokumentation aus den frühen 1970er Jahren über neue Formen der Erziehung und Freizeitgestaltung sowie über Wohnungsprobleme in West-Berlin. In Kinder sind keine Rinder (1969/70, Helke Sander) geht es um die mangelnden Kinderspielplätze und den ersten, in der Witzlebenstraße 37 in Charlottenburg aufgebauten Schülerladen: "Schülerläden sind Läden, in den sich Schüler treffen können. Sie lernen dort, woher ihre Lage kommt und was sie tun müssen, um ihre Lage zu verändern." Und weiter heißt es im Film: "Im Schülerladen sprechen wir darüber, warum die einen viel Geld haben, und die anderen wenig. Warum die einen Produktionsmittel besitzen und die anderen nur ihre Arbeitskraft. Warum die Mieten so hoch sind und die Wohnungen so klein." – Das Kinogramm II: Mietersolidarität von 1970 (Max Willutzky) zeigt Protestaktionen im Märkischen Viertel, mit denen die Exmittierung einer Familie verhindert wurde. – Putte muß bleiben (1974, Gerd Conradt) ist ein Videoband über den Kampf Jugendlicher aus Berlin-Wedding um den Erhalt ihres Jungarbeiter- und Schülerzentrums. Die "Putte" in der Rügener Straße 20 war eines der ersten besetzten Häuser in West-Berlin und wurde trotz zahlreicher Proteste polizeilich geräumt. Die Aufnahmen entstanden gemeinsam mit den Betroffenen im Sinne einer "Gegenöffentlichkeit". „Putte muß bleiben ist ein wichtiges Dokument aus den Anfängen der neuen Jugend- und Videobewegung. Außerdem zeigt es deutlich, welche Sanierungspolitik damals verfolgt worden ist. Abriss und Neubau. Dieses Video wurde zu einem kleinen Baustein für die Neuorientierung in Sache behutsame Stadterneuerung.“ (Gerd Conradt)

-

‣Sonntag, 4. Oktober 2020, 16.00 Uhr, Zeughauskino + Wiederholung am Mittwoch, 7. Oktober, 19.00 Uhr,Reihe Berlin.Dokument Nr. 101: Ost-Berliner Miniaturen – BD 101 Ost-Berliner Miniaturen Handout.pdf – Das Fernsehen bummelt durch die Hauptstadt der DDR. In dem Zeichentrickfilm Röschens Abenteuer (1970) erkundet Röschen die Sehenswürdigkeiten Ost-Berlins. Berliner Miniaturen (1971) spürt Kleinodien der Kunststadt Berlin auf, etwa Musikautomaten und seltene Fayencen im Märkischen Museum. Die jungen Grafiker der Künstlergemeinschaft „Gruppe 4“ illustrieren Kinder- und Sachbücher. Im Kunstgewerbemuseum in Köpenick arbeiten Restauratoren historische Möbel auf. Während das Tanzensemble der DDR probt, werden im Sandmann-Studio des DDR-Fernsehens die Puppen animiert. Vier Folgen des Sandmännchens stellen die Weiße Flotte (Foto), das Puppentheater Berlin, den Treptower Park und die S-Bahn vor. In Großstadtkinder (1978) verfolgt Roland Steiner den Alltag einer Arbeiterfamilie mit zehn Kindern aus dem Prenzlauer Berg; der Vater ist Binnenschiffer, die Mutter arbeitet im VEB Holzveredelung. Obschon die Familie ihr Leben meistert, bleiben Hoffnungen und Wünsche: „Man müsste die Sonne und die Sterne mal zusammen sehen können.“

-