Filmreihe Berlin.Dokument im Zeughauskino: Nr. 1-28

-

‣21. September 2011, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 23. September 2011, Zeughauskino, 18:30 Uhr : Reihe Berlin.Dokument, Nr. 1: Das kaiserliche Berlin: Monarchie und Moderne – 01. Handout Berlin zur Kaiserzeit (1).pdf – Die ersten dokumentarischen Filmaufnahmen von Berlin zeichnen die Reichshauptstadt als pulsierende Metropole. Ende 1896 filmt ein Operateur der Gebrüder Lumière den Großstadtverkehr in der Friedrichstraße, am Potsdamer Platz und am Halleschen Tor. Im gleichen Jahr halten die Gebrüder Skladanowsky Leben und Treiben am Alexanderplatz sowie einen Alarm bei der Berliner Feuerwehr fest. Der Aufzug der Wache Unter den Linden ist bereits früh ein beliebtes Motiv auch der internationalen Filmfirmen. Im Schutzmannlied der Revue „Donnerwetter-Tadellos“ (1908) wird die Berliner Polizei verspottet. 1906 hatte der „Hauptmann von Köpenick“ mit seinem Coup den wilhelminischen Militarismus entlarvt; seine Entlassung aus Tegel vier Jahre später ist ein Medienereignis, das auch im Film festgehalten wird. Die Berliner begeistern sich für die Fortschritte der Flugtechnik: 1909 demonstrieren die Brüder Orville und Wilbur Wright ihre Flugmaschine auf dem Tempelhofer Feld; im gleichen Jahr kreuzt zum ersten Mal der Zeppelin LZ 6 über der Stadt. 1910 stellt Eine Fahrt durch Berlin auch jenen, die nicht in die Hauptstadt reisen können, die markantesten Sehenswürdigkeiten vor. (Klavierbegleitung: Peter Gotthardt (am 21.9.), Eunice Martins (am 23.9.)

-

‣26. Oktober 2011, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 28. Oktober 2011, Zeughauskino, 18.30 Uhr: Reihe Berlin.Dokument, Nr. 2: Berlin zur Kaiserzeit: Im Tempo der Zeit – 02. Handout Berlin zur Kaiserzeit (2).pdf – Das Lebensgefühl in Berlin zu Beginn des Jahrhunderts: Übermütig springen 1899 die Schwimmerinnen im Luna-Park am Halensee immer wieder ins Wasser. Auf der Radrennbahn in Friedenau regiert 1905 die Berliner Schnauze. Der Provinzler Mericke aus Neu-Ruppin richtet in einem modernen Automaten-Restaurant ein Chaos an. Anläßlich seiner Geburtstagsfeier 1913 begibt sich der Kaiser mit seinen Söhnen ins Zeughaus. Die Hochbahn rast über Stralauer Tor, Oranienstraße und Kottbusser Tor Richtung Möckernbrücke. Die Berliner Feuerwehr bekommt neue Automobilfahrzeuge. Im Sommer vergnügen sich die Berliner im Wannseebad, im Winter liefert sich die bessere Gesellschaft im Grunewald Schneeballschlachten. Bei einem „Damenringkampf“ tritt Rixdorf gegen Pankow an. Beim Festball des Verbands deutscher Bühnenschriftsteller amüsieren sich die Teilnehmer bei einer Polonaise; im Metropol-Theater werden moderne Tänze kreiert; der Filmstar Asta Nielsen präsentiert die neueste Mode. Unter dem Jubel der Berliner ziehen 1914 die ersten Truppen ins Feld. Bald werden auch bei der Untergrundbahn Frauen als Schaffnerinnen eingestellt. Kurz vor Kriegsende überfliegt das Luftschiff L 35 Berlin und Potsdam: Die dabei entstandenen Aufnahmen sollen nicht nur die Leistungsfähigkeit der Luftstreitkräfte belegen, sondern auch als patriotische Durchhaltebilder die bröckelnde Kriegsmoral der Heimatfront stärken. (Klavierbegleitung: Peter Gotthardt)

-

‣9. November 2011, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 11. November 2011, Zeughauskino, 18.30 Uhr: Reihe Berlin.Dokument, Nr. 3: Novemberrevolution und Spartakus – 03. Handout Novemberrevolution & Spartakus.pdf – Zeitgenössische Wochenschauen und Dokumentarfilme von der Novemberrevolution 1918, dem Spartakus-aufstand im Januar 1919 und den März-Kämpfen 1919 in Berlin: Die große Demonstranten am 9. November 1918 Unter den Linden, Trauerfeier und Beerdigung der Revolutionsopfer, Karl Liebknecht spricht, Besetzung des Zeitungsviertels durch die Spartakisten, Niederschlagung von Spartakus, Maschinengewehre am Brandenburger Tor, militärische Sicherung Berlins durch Regierungstruppen, das Kampfgebiet am Dönhoffplatz, Barrikaden und Stacheldraht-Absperrungen am Alexanderplatz, Straßenpatrouillen, Rückeroberung des Polizei-Präsidiums, schwere Artillerie-Geschosse und Mineneinschläge, zerschossene Häuser und ausgebrannte Dachstühle in Berlin-Mitte, die Beerdigung Rosa Luxemburgs am 13. Juni 1919. Im Sommer beginnt sich das Leben zu normalisieren: Im Freibad Wannsee herrscht Hochbetrieb, im Grunewald findet ein Tennis-Turnier statt, man vergnügt sich beim Tontaubenschießen. – Bei den Aufnahmen aus den Revolutionstagen handelt es sich nicht um unabhängige Berichte; sie geben sich vielmehr staatstragend, wettern gegen "bolschewistische Umtriebe" und stellen die Spartakisten als Diebe und Plünderer dar. - Klavierbegleitung: Peter Gotthardt.

-

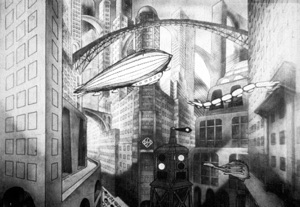

‣11. Dezember 2011, Zeughauskino, 19:00 Uhr + 13. Dezember 2011, Zeughauskino, 20 Uhr: Reihe Berlin.Dokument,Nr. 4: Die Stadt der Millionen. Ein Lebensbild Berlins (D 1925), R: Adolf Trotz, 85’. – 04. Berlin. Stadt der Millionen.pdf – Der erste abendfüllende Dokumentarfilm über Berlin führt quer durch die Stadt, nach dem Westen und durch Alt-Berlin, zeigt die Stadt bei Nacht und tagsüber bei der Arbeit, schließlich den Sonntag des Berliners. Wir erleben eine Stadtrundfahrt vorbei am Stadtschloss und der Museumsinsel, an Warenhäusern und Märkten, tauchen ein in das Berliner Nachtleben mit seinen Leuchtreklamen, Kinos und Tanzpalästen sowie dem Sechs-Tage-Rennen, besuchen eine Aufnahme in den Ufa-Filmstudios, lernen den Viehhof und den Zentralmarkt kennen. Am Wochenende aber fährt der Berliner ins Grüne, besucht Potsdam, entspannt sich in seiner Gartenlaube oder auf Balkonien. Neben einem futuristischen Ausblick auf den Potsdamer Platz im Jahre 2000 (Foto) enthält diese Ufa-Produktion auch patriotische Spielszenen u.a. mit Wilhelm I. am historischen Eckfenster seines Palais Unter den Linden und Fichtes "Reden an die deutsche Nation" in der Universität. – "Ausgezeichnet sind die Bilder, die den Großstadtverkehr zum Gegenstand haben. Hier klingt der Rhythmus des sich selbst überschreienden, perfiden Großstadttaumels, in dem die Jagd nach dem Erwerb zum Selbstzweck geworden ist. Hier starrt uns das Gesicht der Weltstadt an." (Film-Kurier, 29.5.1925)

-

‣25. Januar 2012, Zeughauskino, 20:00 Uhr + 27. Januar, 18:30 Uhr: Reihe: Berlin.Dokument Nr. 5: Berlin in den Zwanziger Jahren (1) Neues Sehen, Neue Themen – 05. Neues Sehen_Handout.pdf – Mitte der zwanziger Jahre propagiert das Neue Berlin selbstbewusst ein neues Lebensgefühl, das sich nicht nur in modernen Wohnungsbauten, sondern auch in einer veränderten Wahrnehmung und filmischen Darstellung der Großstadt ausdrückt. Dem Wohnungselend in den Berliner Mietskasernen stellt 1926 der Kulturfilm Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich? Beispiele Neuen Bauens in Dahlem, Köpenick, Pankow und Britz gegenüber. Ein Spaziergang durch Berlin (1926) zeigt nicht mehr die touristischen Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern die zahlreichen Straßenhändler und Blumenfrauen. Der Berliner Funkturm gilt nun als Das neue Wahrzeichen Berlins. In Rennsymphonie (1928) wirft Hans Richter einen frischen ironischen Blick auf die Pferderennen in Hoppegarten. Mit einer kleinen Handkamera dokumentiert Wilfried Basse in Markt in Berlin (1929) umgestelltes Leben auf dem Markt am Wittenbergplatz. Am Rande Berlins aber leben die Großstadtzigeuner (1932): Roma-Familien, die Lászlo Moholy-Nagy erst verjagen wollen, ihn dann aber aufnehmen und gemeinsam ausgelassen feiern. 1933/34 dreht Peter Pewas jüdisches Leben im Scheunenviertel; sein Film Alexanderplatz überrumpelt aber wird beschlagnahmt und ist nur noch in Fragmenten erhalten. – Der frühe Tonfilm überliefert das Berlin der Revuen, Tanzpaläste und Unterhaltungskunst, etwa in Die Kapelle Etté spielt den Boston Ramona (1929) oder in Wenn Nelson spielt (1929), ein Querschnitt durch die größten Erfolge des Kabarettisten und Komponisten Rudolf Nelson. Mit dem Radio tritt ein neues Massenmedium auf den Plan: Im Ton- und Bildbericht der Eröffnungsfeier der siebenten deutschen Funkausstellung und Phonoschau 1930 in Berlin ist auch Albert Einstein zu sehen und zu hören.

-

‣24. Februar 2012, Zeughauskino, 19.00 Uhr + 28. Februar, 20.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 6: Berlin in den Zwanziger Jahren (2): Berlin. Die Sinfonie der Großstadt (D 1927, R: Walter Ruttmann) – 06. Berlin. Die Sinfonie der Großstadt_Handout.pdf – Keine Postkartenansichten und Sehenswürdigkeiten – stattdessen der Rhythmus der Großstadt vom Erwachen der Stadt über den Arbeitsbeginn, die Mittagspause hin zu Sport und Freizeit sowie den nächtlichen Vergnügungen: Berlin als Erlebnis! Aufnahmen mit versteckter Kamera, keine Schauspieler, keine gestellten Szenen, wirkliches Leben; unzählige Einzelbeobachtungen und Momentaufnahmen werden zu einem Querschnitt durch den Mechanismus Metropole montiert. „Tag für Tag fuhr ich mit meinem Aufnahmewagen durch die Stadt, um bald im Westen den verwöhnten Kurfürstendammbewohner zu überlisten, bald im Scheunenviertel ärmstes Berlin einzufangen. (...) Wenn es mir gelungen ist, die Menschen zum Schwingen zu bringen, sie die Stadt Berlin erleben zu lassen, dann habe ich mein Ziel erreicht...“ (Walter Ruttmann, 1927) – Zur Uraufführung von Berlin. Die Sinfonie der Großstadt im September 1927 lief im Vorprogramm ein heute verschollene Kurzfilm mit Aufnahmen aus dem Kaiserreich. Wir zeigen statt dessen einen dänischen Berlin-Film von 1907, Guido Seebers Filmexperiment Das verkehrte Berlin von 1911 sowie einen kurz vor Kriegsende 1918 aufgenommenen Rundgang durch Berlin.

-

‣21. März 2012, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 23. März, 18.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 7: Berlin in den Zwanziger Jahren (3): Menschen am Sonntag. Ein Film ohne Schauspieler (D 1930, Regie: Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Leitung: Moriz Seeler, Buch: Billie Wilder, K: Eugen Schüfftan, 67’). – 07. Menschen am Sonntag_Handout.pdf – Die Wochenenderlebnisse fünf junger Berliner, nur mit Laiendarstellern in Szene gesetzt: Ein Mannequin, ein Chauffeur, ein Filmkomparsin, ein Gelegenheitsarbeiter und eine Schallplattenverkäuferin spielen sich selbst. Während die eine den Sonntag verschläft, treffen sich die anderen am Nikolassee zum Picknick und Schwimmen. Sie genießen die Sonne und hören Schallplatten auf einem tragbaren Grammophon. Die Paare nähern sich an und trennen sich wieder – viel mehr passiert nicht. Eine Freizeit fernab der großen gesellschaftlichen Probleme, eine Auszeit vom Alltag, aber keinEskapismus, nur ein Innehalten und Durchatmen. Menschen am Sonntag ist ein präzises Porträt des sachlichen Zeitgeistes der Zwanziger Jahre und zugleich einer der poetischsten Filme der Weimarer Republik – ein Film voll dokumentarischer Sachlichkeit, der Berlin nicht in seinen Bauten und Sehenswürdigkeiten sondern in seiner Atmosphäre und seinem Lebensgefühl ein Denkmal setzt. Unabhängige Filmenthusiasten mit wenig Geld realisierten dieses Experiment. Auch in Ernst Angels Avantgardefilm Jagd auf Dich. Filmdarsteller aus dem Kinopublikum (D 1930, R: Ernst Angel, K: Eugen Schüfftan und Kuron Gogol, 32’) suchen Filmleute einen frischen und unverstellten Blick auf die Wirklichkeit. (Foto) Sie haben die ewig gleichen Liebesfilme der Traumfabrik ebenso satt wie die einstudierten Gesten der Filmstars. Voller Enthusiasmus gehen sie daher mit der Kamera auf den Kurfürstendamm, um für ihren wirklichkeitsnahen Film Laiendarsteller mit ausdrucksstarken Gesichtern zu gewinnen: „Filmdarsteller aus dem Kinopublikum”.

-

‣21. April 2012, Zeughauskino, 18.30 Uhr + 22. April, 18.30 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 8: Berlin in den Zwanziger Jahren (4): Im Tempo der Zwanziger Jahre: Kommunikation und Verkehr. – 08. Handout. Kommunikation und Verkehr.pdf – Mit Trickzeichnungen, Fotos und Filmaufnahmen zeichnet der Lehrfilm Berlins Entwicklung. Bilder vom Werdegang einer Weltstadt (1921) den Weg der Stadt durch die Jahrhunderte bis zur Weltstadt nach. Mitte der 1920er Jahre wird das Tempo der Moderne und die zunehmende Motorisierung Berlins aber zunehmend als Bedrohung empfunden. In dem Kulturfilm Im Strudel des Verkehrs. Ein Film für Jedermann (1925) stapft der Moloch Verkehr in Gestalt eines riesigen Roboters aus Blech und Stahl über den Potsdamer Platz. Der Film will sowohl die Berliner als auch die Neuankömmlinge über die Gefahren des Straßenverkehrs informieren; dabei kann sich die Polizei als Freund und Helfer profilieren. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre setzt in Deutschland eine wirtschaftliche Erholung ein. Im Haupttelegraphenamt Berlin in der Oranienburgerstraße werden 1926 täglich weit über 100.000 Telegramme verarbeitet. Ein großzügiges Rohrpostnetz sorgt für ihre schnellste Verbreitung innerhalb der Stadt und eine ausgeklügelte Arbeitsorganisation und modernste Technik für ihre unverzügliche Weiterleitung in alle Welt.

-

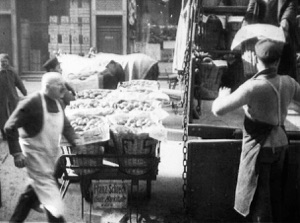

‣12. und 13. Mai 2012, Zeughauskino, jeweils 18:30 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 9: Berlin in den Zwanziger Jahren (5): Unterwegs in Berliner Unternehmen. – 09. Handout Industrie- und Werbefilme.pdf – Die Zwanziger Jahre sind auch ein Jahrzehnt der Filmwerbung. Industrie- und Werbefilme haben uns Aufnahmen vonOrtsteilen und Unternehmen überliefert, die in dokumentarischen Filmen sonst nicht vorkommen. In Niederschönhausen lernen wir den Hufschmied, den Kohlenhändler sowie den Rind- und Schweine-Schlächter kennen. Zur Berliner Turn- und Sportwoche 1925 stellt ein Film die zahlreichen Spiel- und Sportplätzen der Stadt vor. In einer Cöpenicker Genossenschaftswäscherei sehen wir die Arbeitsbedingungen der zumeist weiblichen Beschäftigten. Dann tauchen wir ein in das bunte Treiben in den Markthallen, die die Berliner tagtäglich mit Fleisch, Gemüse und frischen Blumen vorsorgen. (Foto: Die Markthallen und Märkte als Versorgungsstätten Groß-Berlins, D 1928) Kurze Zeichentrickfilme werben für den Berliner Lokal-Anzeiger, die Meierei Bolle, die Kino- und Photo-Ausstellung 1925, eine Polizeiausstellung sowie für Grundbesitz in der Gartenstadt Bollensdorf bei Neuenhagen. Ernst Udet unternimmt waghalsige Reklameflüge für Rasierklingen über Berlins historischer Mitte.

-

‣13. Juni 2012, Zeughauskino, 20:00 Uhr + 16. Juni, 18:30 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 10: Berlin in den Zwanziger Jahren (5): Politische Unruhen, Wahlkämpfe und Propagandafilme. – 10. Politische Unruhen Handout.pdf – Kurzfilmprogramm über die politischen Auseinandersetzungen und Kämpfe im Berlin der Zwischenkriegszeit. Volkstribunen bei den Spartakisten in der Siegesallee zeigt die Besetzung des Berliner Zeitungsviertels während des Spartakusaufstands Anfang Januar 1919. Nur in der Werbung gelingt es, die politischen Gegner zu besänftigen – nach einem Glas Sekt der Marke Kupferberg Gold vertragen sich auch Feindliche Brüder (1920) wieder. Der Film Wahlpropaganda zur Reichspräsidentenwahl in Berlin (1925) dokumentiert den Straßenwahlkampf der Parteien. Zahlreiche Anhänger bejubeln den Einzug des neuen Reichspräsidenten von Hindenburg in Berlin am 20. Mai 1925. Die kommunistische Filmproduktion zeigt in Rote Pfingsten (1928) die Marschkolonnen des Roten Frontkämpferbundes, der zu einem Reichstreffen nach Berlin geladen hatte. Ein Jahr später forderte der Polizeieinsatz während der verbotenen Demonstration am 1. Mai 1929 in Berlin zahlreiche Todesopfer. Filmamateure der Kommunistischen Partei filmten diesen sog. „Blutmai 1929” – ihr Film 1. Mai – Weltfeiertag der Arbeiterklasse enthält die einzigen, heute immer wieder zitierten Bewegtbilder von gewalttätigen Straßenkämpfen in der Weimarer Republik. In Deutschland erwacht feiern die Nationalsozialisten ihre Stimmengewinne bei der Wahl zur Berliner Stadtverordnetenversammlung am 17. November 1929. – Der 1955 entstandene Kompilationsfilm Berliner Erinnerungen (1919-133) mit Aufnahmen aus einem privaten Filmarchiv blickt auf Glanz und Elend der Weimarer Jahre zurück.

-

‣15. Juli 2012, Zeughauskino, 18:30 Uhr + 17. Juli, 20:00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 11: Berlin in den Zwanziger Jahren (5): Zwischen Tourismuswerbung und sozialer Anklage: Facetten einer Metropole. Kurzfilmprogramm.– 11. Facetten einer Metropole_Handout.pdf –. In So This is Berlin von Mitte der 1920er Jahre erkundet ein amerikanischer Tourist die Hauptsehenswürdigkeiten der Reichshauptstadt. 1928 vergleicht der Kulturfilm Mit der Kamera durch Alt-Berlin (1928) (Foto) alte Zeichnungen und Stiche mit der Gegenwart. Vermutlich aus einer amerikanischen Wochenschau von Ende der 1920er Jahre stammen seltene Aufnahmen des Berliner Stadtschlosses. Von dem abendfüllenden Fremdenverkehrsfilm Vorwärts im neuen Berlin von 1927 ist nur der 2. Teil: Berlin, wie der Fremde es sehen sollte... und vielleicht auch mancher Berliner – ! überliefert: Er enthält seltene Aufnahmen von Orten und Plätzen, die sonst in Berlin-Filmen nicht vorkommen. Streifzüge durch Berlin (1929) führt vom Potsdamer Platz zum Kreuzberg und vom Lützowplatz zum Westhafen. Die Wohnungsnot des Proletariats zeigt der sozialkritische Film Zeitprobleme. Wie der Arbeiter wohnt (1930) auf, während der im gleichen Jahr entstandene Montagefilm Im Schatten der Weltstadt die schroffen Gegensätze der Metropole anklagt. Der für den englischsprachigen Raum bestimmte Werbefilm Magnificent Berlin (1929/30) lässt noch einmal die touristischen Hotspots Revue passieren und lockt mit den nächtlichen Vergnügungen in den Tanzcafés und Varietés.

-

‣25. August 2012, Zeughauskino, 19.00 Uhr + 21.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 12: Berlin in den dreißiger Jahren (1) – Die 700-Jahr-Feier Berlin 1937 – BD 12 700-Jahr-Feier Berlin 1937 Handout.pdf – Die Nationalsozialisten benutzten die 700-Jahr-Feier Berlins 1937, um die Stadtgeschichte in ihrem Sinne umzuschreiben. Das Städtischen Filmarchiv dokumentierte die wichtigsten Veranstaltungen, ohne sie aber in ihrem aus Kostengründen nur stumm aufgenommenem Film propagandistisch zu überhöhen. Zu sehen sind u.a. der Aufbau des Festplatzes in Stralau, die Freigeländeschau auf dem Ausstellungsgelände unter dem Funkturm, die offiziellen Eröffnungsfeiern, der Festzug „700 Jahre Berlin”, der „Stralauer Fischzug“ auf den Treptower Spielwiesen, das Sportfest der Berliner Schulen in Eichkamp sowie Sonderveranstaltungen der Berliner Bezirken wie ein Sportfest der Polizei-Offiziersschule in Köpenick oder ein Historisches Reiterfest in Zehlendorf. Die Dokumentation schließt mit dem großen Feuerwerk vor dem Reichstag und dem Festspiel „Berlin in 7 Jahrhunderten deutscher Geschichte“ im Olympia-Stadion. (700 Jahre Berlin. Ein Film-Dokument von der 700-Jahr-Feier der Reichshauptstadt Berlin, D 1938) – 1937 begleitete der Kulturfilmregisseur Hans Cürlis einen Berliner Jungen, der mit Straßenbahn und Bus von der Schildhornstraße in Steglitz zum Alexanderplatz fährt, um seinen Freund vom Bahnhof abzuholen; es ist ein ebenfalls stumm aufgenommener Unterrichtsfilm. Auf seiner Fahrt passiert der Junge zahlreiche Berliner Sehenswürdigkeiten wie das Stadtschloss, das Zeughaus, die Neue Wache und das Brandenburger Tor. Über Wittenbergplatz und Breitenbachplatz kehren die beiden wohlbehalten wieder nach Steglitz zurück. (Mit Straßenbahn und Autobus durch Berlin, D 1937) – Im Rahmen der Langen Nacht der Museen.

-

‣6. September 2012, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 9. September 2012, 19.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 13: Berlin in den Dreißiger Jahren (2) – Berlin bleibt Berlin? – BD 13 Berlin bleibt Berlin Handout.pdf – Berlin bleibt Berlin Handout.pdf – Die Berlinfilme der 1930er Jahre sind darum bemüht, so wenig wie möglich nationalsozialistische Elemente ins Bild zu setzen. Verkauft wird ein politisch neutrales Bild der Stadt; Berlin als die Macht- und Schaltzentrale des "Dritten Reiches" bleibt ausgespart. Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 wirbt daher auch der Slogan Berlin bleibt Berlin (1935) um ausländische Besucher. Der kurze Informationsfilm Preußische Staatsbibliothek – er entstand vermutlich für die Weltausstellung 1937 in Paris – überliefert seltene Aufnahmen des alten Kuppellesesaals. Im gleichen Jahr stellt uns Das klassische Berlin die wichtigsten Baudenkmäler der Stadt vor, während der Berliner Bilderbogen Momentaufnahmen feuilletonistisch bündelt. In dem farbigen Werbefilm Ein kleines Lied geht durch Berlin (1937) marschieren Milchflaschen des Berliner Traditionsbetriebs Bolle durch die Stadt. Auch ein kurzweiliger Kleiner Bummel durch Berlin von 1938 macht einen großen Umweg um das politische Berlin und führt zu allerdings liebenswert kommentierten Sehenswürdigkeiten.

-

‣16. Oktober 2012, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 21. Oktober 2012, 19.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 14: Berlin in den Dreißiger Jahren (3) – Bau der Nordsüd-S-Bahn – BD 14 Bau der Nord-Sued-Bahn Handout.pdf – Kurzfilmprogramm: Die Reichsbahn unterfährt Berlin (D 1935) / Mit der Reichsbahn unter den Straßen Berlins (D 1936) / Die Reichsbahn unter dem Potsdamer Platz (D 1938) / Ufa-Tonwoche 476/43/1939. – In mehreren Kurzfilmen dokumentierte die Reichsbahn-Filmstelle Mitte der 1930er Jahre den Bau der Nord-Süd-Verbindung der Berliner S-Bahn. Die Strecke entstand von 1934 bis 1939 zwischen dem heutigen Nordbahnhof (Mitte) und dem Anhalter Bahnhof. Die Filme dokumentieren u.a. die Unterfahrung der Spree und des Bahnhofs Friedrichstraße sowie den Bau des unterirdischen S-Bahnhofs Potsdamer Platz. Mit „belebten Trickzeichnungen und anschaulichen Arbeitsaufnahmen” erklären sie besonders anspruchs-volle Bauabschnitte. Sie werben für die ingenieurtechnischen Leistungen der Reichsbahn; durch unzureichende Sicherheitsmaßnahmen verursachte Unglücke bleiben ausgespart. Die Ufa-Tonwoche Nr. 476 berichtet schließlich über die Fertigstellung der Nord-Südverbindung. Diese Wochenschau vom 18. Oktober 1939 steht bereits im Zeichen des Zweiten Weltkriegs und bündelt in verstörender Weise Bilder friedlichen Schaffens mit einem anti-semitischen Sujet und Kriegsszenen: In Berlin beginnen die Sammlungen für das Winterhilfswerk, Verwundete werden betreut, im zerstörten Warschau zwingt man Juden zu Aufräumungsarbeiten, an Rhein und Mosel beginnt die Weinlese, auf dem Tempelhofer Flughafen herrscht Hochbetrieb und bringt die deutsche Kriegsmarine einen norwegischen Frachter auf.

-

‣18. November 2012, Zeughauskino , 18.30 Uhr + 22. November, 20.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 15: Berlin in den Dreißiger Jahren (4) – Olympiastadt Berlin 1936. – Kurzfilme: Deutsche bauliche Vorbereitungen für Olympia 1936 (D 1936) / Kleine Weltreise durch Berlin (D 1936) / Ufa Ton-Woche Nr. 308 – 1. Sonderdienst (D 1936) / "Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsender Paul Nipkow lädt sie heute ein zu einem Streifzug durch das Olympische Dorf" (D 1936) / Olympiastadt Berlin (D 1936) / Berlin 1936 (FR 1936) / Alltag auf dem Reichssportfeld (D 1941). – BD 15 Olympia 1936 Handout.pdf – Im Olympiajahr 1936 sind die nationalsozialistischen Machthaber darauf bedacht, Deutschland und seine Hauptstadt im besten Licht zu zeigen. Dokumentarische Werbefilme werben im In- und Ausland für die Modernität und Weltoffenheit des "Dritten Reiches"; zeigen den schönen Schein einer inszenierten Normalität. Deutsche bauliche Vorbereitungen für Olympia 1936 berichtet über den zügigem Fortgang der Arbeiten u.a. am Reichssportfeld und dem Olympiastadion. "Eine Kleine Weltreise durch Berlin" (1936) sucht im Stadtbild nach typischen Bauten anderer Länder und Zeiten. Die "Ufa Ton-Woche Nr. 308" zeigt in einer Sonderausgabe die Höhepunkten der feierlichen Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin. Das nationalsozialistische Fernsehen – in öffentlichen Fernsehstuben zu empfangen – sendet Reportagen wie "Ein Streifzug durch das Olympische Dorf". 1937 lässt das Filmfeuilleton "Olympiastadt Berlin" die Atmosphäre in der Stadt noch einmal Revue passieren. Ein französischer Filmamateur hält nicht nur ein während der Olympischen Spiele stattgefundenes Internationales Amateurfilmtreffen nebst einem Besuch der Ufa-Studios in Babelsberg fest, sondern spaziert mit seiner Kamera ungezwungen durch Berlin. Dass das Olympiagelände auch während des Krieges genutzt wird, sollte "Alltag auf dem Reichssportfeld" (1941) belegen: jetzt trainieren dort auch verwundete Soldaten.

-

‣2. Dezember 2012, Zeughauskino, 19.00 Uhr + 4. Dezember, 20.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 16: Berlin in den Dreißiger Jahren (5) – Das grüne Berlin – BD 16 Das grüne Berlin Handout.pdf – Zahlreiche Filme der späten 1930er Jahre nehmen mit dem „grünen Berlin” ein politisch unverfängliches Motiv in den Blick. Durch Berlin fließt immer noch die Spree (D 1937) verfolgt den Lauf der Spree von der Quelle bis Berlin. Weltstadt am Wasser (D 1937) porträtiert die Berliner Seenlandschaft und die Wasserfreuden der Berliner, während Spreehafen Berlin (D 1937) sich auf die wirtschaftliche Nutzung der Spree konzentriert. Auch der von Leo de Laforgue realisierte Kurzfilm An den Wassern von Berlin (D 1937) widmet sich der Spree als einer Lebensader der Berliner Industrie. Da der Originalfilm als verschollen gilt, zeigen wir den erhalten gebliebenen stummen Rohschnitt. 1938 begibt sich Machet auf das Tor auf eine Havelfahrt von Spandau nach Potsdam. Die Deutsche Wochenschau lädt in ihrer Kurzfilmserie Zeit im Bild – Im Zoo (D 1941) und Zeit im Bild – Grüne Insel im Großstadtmeer (D 1943) zum Flanierens abseits der bereits stark von den alliierten Bomben gezeichneten Stadt ein.

-

‣17. Januar 2013, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 19. Januar, 19.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 17: Berlin in den Dreißiger Jahren (6) – Schnell, sicher, sauber – BD 17 Schnell, sicher, sauber_Handout.pdf – Mitte der 1930er Jahre, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, präsentiert sich Berlin im dokumentarischen Film als eine moderne, schnelle, saubere und zweckmäßig eingerichtete Großstadt. Direkte nationalsozialistische Propaganda ist in diesen Filmen auffallend abwesend. 1937 paradieren in dem Trickfilm Ein kleines Lied geht durch Berlin (Zeichnung: Heinrich Piper) Milchflaschen Unter den Linden – farbenfrohe Werbung für das Berliner Traditionsunternehmen Bolle. Bauch der Großstadt (D 1935, R: Toni Attenberger) zeigt die Bedeutung der Zentralmarkthalle und der Wochenmärkte für die Lebensmittelversorgung Berlins. Der stumme Unterrichtsfilm Verkehrsflugzeug im Flughafen Berlin (D 1935, R; Hans Cürlis) schildert die Arbeitsabläufe auf dem Flughafen Tempelhof zwischen Ankunft und Abflug einer Ju 52. Sowohl in Großstadt-Typen (D 1938) als auch in Berlin. Herzschlag einer Großstadt (D 1939) gruppiert Leo de Laforgue mit der Handkamera aufgenommene Einzelbeobachtungen zu Filmfeuilletons. Schnelles, sicheres, sauberes Berlin (D 1938) dokumentiert Ernst Kochel die Arbeit der Berliner Verkehrsbetriebe, der Müllabfuhr und der Straßenreinigung. Berliner Luft (D 1939, R: Franz Fiedler) offeriert in Berliner Mundart eine Führung durch die Stadtmitte.

-

‣19. Februar 2013, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 24. Februar, 19.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 18: Berlin in den Dreißiger Jahren (7): Berlin – Gigant der Arbeit – Stadt der Schönheit (1942) – BD 18 Handout Gigant der Arbeit.pdf – Seit Anfang der 1930er Jahre streifte der Schriftsteller und späterer Kameramann und Regisseur Leo de Laforgue (1902-1980) mit einer Handkamera durch Berlin, immer auf der Suche nach „filmischen Schnappschuss-Aufnahmen”. So entstanden eine Reihe von kurzen Dokumentarfilmen, die durch gut gesehene Bilder und seltene Blickwinkel Aufmerksamkeit erregten. Zwischen 1936 und 1939 arbeitete er auch als Ein-Mann-Filmemacher an einem abendfüllenden Film, in dem er Berlin als die „Stadt Adolf Hitlers” verherrlichen wollte. Sein als „eines der wirkungsvollsten Propagandamittel für die nationalsozialistische Reichshauptstadt“ konzipierter Film wird zwar von der Tobis fertiggestellt, gelangt aber nie in die Kinos. Neben politischen Gründen dürften auch Einwände gegen künstlerische Mängel eine Rolle gespielt haben, denn Laforgue kann nie an seine erklärten Vorbilder wie Walter Ruttmann und Leni Riefenstahl anknüpfen. 1950 wird eine entnazifizierte, von Friedrich Luft kommentierte Fassung unter dem neuen Titel Symphonie einer Weltstadt (Berlin wie es war) uraufgeführt.

-

‣13. März 2013, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 15. März, 19.00 Uhr, Reihe: BerlinDokument Nr. 19: Berlin in den Dreißiger Jahren (8): A Letter Without Words (USA 1998, R/B: Lisa Lewenz) – BD 19 A Letter Without Words_Handout.pdf – Vom jüdischen Leben im nationalsozialistischen Berlin der 1930er Jahre sind fast ausschließlich Privatfilme überliefert. Als die 1937 in die USA emigrierte Ella Arnhold-Lewenz 1954 stirbt, sind ihre Amateuraufnahmen in der Familie vergessen. Ihre Enkelin, die Multimedia-Künstlerin und Regisseurin Lisa Lewenz, entdeckt sie 1981 wieder – und mit ihnen einen weitgehend vergessenen Teil ihrer Familiengeschichte. Die Schwarz-Weiß- und Farbfilme ihrer Großmutter zeigen das gesellschaftliche Leben einer großbürgerlichen deutsch-jüdischen Familie in Berlin, ihren Alltag, berühmte Bekannte wie etwa Albert Einstein, zahlreiche Reisen. Ella Arnhold-Lewenz filmte aber auch marschierende SS, Straßen voller Hakenkreuzfahnen und „Juden nicht erwünscht“-Schilder. Mit den wiedergefundenen Filmen im Gepäck reiste Lisa Lewenz nach Berlin, und ergänzte die Aufnahmen der Großmutter durch Interviews mit Verwandten und Zeitzeugen sowie mit Bildern von heute.

-

‣4. April 2013, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 7. April, 18.30 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 20: Berlin in den Dreißiger Jahren (9) – Machtübergabe und Umgestaltung Berlins – BD 20 Machtübergabe und Umgestaltung_Handout.pdf – Der improvisierte Bericht der Deulig-Tonwoche Nr. 57/1933 von der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 ist noch weit entfernt von den heroischen Inszenierungen späterer Propagandafilme. Allerdings stellt bereits einer kurzer Farbfilm – Fackelzug von SA und Stahlhelm vor dem Brandenburger Tor in Berlin (AvT) (D ca. 1933) – einen Fackelzug von SA und Stahlhelm vor dem Brandenburger Tor wirkungsmächtig nach. Der ebenfalls farbige Amateurfilm August Wetthauer: Fahnenschmuck in Berlin anlässlich des Mussolini-Besuchs am 28.9.1937 (AvT) (D 1937) zeigt den opulenten Fahnenschmuck in Berlin anlässlich des Mussolini-Besuchs am 28. September 1937. Auf den ersten Blick unverfängliche Kurzwerbefilme wie In Berlin (D 1935, R. Wolfgang Kaskeline) und Aus erster Quelle (D 1942), die im Vorprogramm der Kinos liefen, verweisen indirekt auf die Ausschaltung der Juden aus Handel und Wirtschaft. Berlin mal ganz anders (D 1939, R: Paul Hans Henke) stellt die „Schönheiten und das Gemeinschaftsleben“ von Weißensee vor. In Parade (D 1939, R: Kurt Rupli) dient Berlin als Kulisse für den Aufmarsch zu Hitlers Geburtstag. Das Wort aus Stein. Ein Film von den Bauten des Führers (D 1939, R: Kurt Rupli) und Bauten im neuen Deutschland (D 1941, R: Curt A. Engel) zeigen die Umgestaltung Berlins im Kontext anderer nationalsozialistischer Bauvorhaben.

-

‣9. Mai 2013, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 10. Mai, 18.30 Uhr. Reihe: Berlin.Dokument Nr. 21: Berlin in den Dreißiger Jahren (10) – Fernsehen, Theater, Unterhaltung – BD 21 Fernsehen, Theater, Unterhaltung_Handout.pdf – Programm mit Kurzfilmen, unidentifizierten Berlin-Aufnahmen sowie Berichten des Deutschen Fernsehrundfunks. Hinter den Kulissen des Zoo (D 1936, R: Paul Lieberenz) über einen Tag im Berliner Zoo, Jugend im Tanz (D 1938, R: Gösta Nordhaus) über die Ausbildung in der Ballettschule des Deutschen Opernhauses Charlottenburg und Zeit im Bild – Nachwuchs. Ein Film von der Deutschen Tanzschule Berlin (D 1943), über die Deutsche Tanzschule Berlin liefen jeweils im Vorprogramm der Kinos. Der unidentifizierte, nur stumm überlieferte Film Berlin 1938 (AvT) (D 1938) enthält neben Stadtansichten auch seltene Aufnahmen der Neuen Synagoge und jüdischer Läden in der Oranienburger Straße. Im Gegensatz zu den Kinofilmen sind die Filmberichte des nationalsozialistischen Fernsehens vor allem als Reportagen angelegt: KdF-Reitschule in Frohnau (AvT) (ca. 1938), Schiller-Theater (D 1938) mit dessen Intendanten Heinrich George, Einweihung des Heeresbrieftauben-Denkmals in Spandau im August 1939 (D 1939) und Radrennen am Gesundbrunnen (AvT) (D 1943).

-

‣23. Juni 2013, Zeughauskino, 18.30 Uhr + 26. Juni 20.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 22. Berlin in den Sechziger Jahren (1) – John f. Kennedy und Nikita Chruschtschow 1963 im geteilten Berlin – 22. Kennedy & Chruschtschow 1963 Handout.pdf – Berlin im Kalten Krieg. Zwischen dem 23. und 26. Juni 1963 besucht der amerikanische Präsident John F. Kennedy die Bundesrepublik und West-Berlin. Vom 28. Juni bis zum 4. Juli bereist der sowjetische Staatschef Nikita Sergejewitsch Chruschtschow die DDR und Ost-Berlin. Beide Staatsbesuche werden als öffentliche Ereignisse inszeniert und neben Fernseh- und Wochenschauberichten auch in offiziellen Filmen dokumentiert. Der vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Auftrag gegebene Farbfilm Deutschland grüßt Kennedy. Vier geschichtliche Tage (BRD 1963, R: Manfred Purzer) zeigt alle wichtigen Stationen seiner Reise sowie bedeutsame Ausschnitte seiner Reden. Der offizielle Anlass für Chruschtschows Besuch war der 70. Geburtstag des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht am 30. Juni 1963. Der vom DEFA-Studio für Wochenschau und Dokumentarfilme realisierte Schwarzweißfilm Dank dem Freunde (DDR 1963, R: Joachim Hadaschik) konzentriert sich auf ausgewählte Stationen des Besuchs, u.a. im VEB Werkzeugmaschinenfabrik Berlin-Marzahn. Während der bundesdeutsche Film die politische und menschliche Verbundenheit mit den Vereinigten Staaten herausstellt, betont der DDR-Film den Freundschaftscharakter von Chruschtschows Besuch sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der DDR.

-

‣9. August 2013, Zeughauskino, 18.30 Uhr + 13. August, 20.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 23. Berlin in den Vierziger Jahren (1) – Berlin im Krieg. – BD 23 Berlin im Krieg_Handout.pdf – Die Fernsehreportage Kraft durch Freude. Kremserfahrten durch Alt-Berlin (Sprecher: Alfred Braun) von Herbst 1940 führt uns noch einmal die unzerstörte Stadt vor Augen. Auch der Kameramann Frederik Fuglsang hält zwischen 1939 und 1941 ein letztes Mal das unbeschwerte Leben in Berlin fest. Seine Privataufnahmen auf 16mm-Farbfilm (Berlin 1941/42, AvT) dokumentieren nicht nur Berlins Mitte, sondern auch den Kurfürstendamm sowie Potsdam. Die Kulturfilme im Vorprogramm der Kinos verlegen sich immer mehr auf unverfängliche Themen wie Der Frühling erobert Berlin (D 1940, R: Will Fischer) oder Zeit im Bild: Sommersonntag in Berlin (D 1942, R: Albert Baumeister). Auch Aufnahmen aus Varietés (Blick in die Zeit. 17: Abends in Berlin: Berolina, Plaza, Kabarett der Komiker, D 1942) oder die Wiedergabe eines Konzerts der Berliner Philharmoniker bei der AEG (Zeit im Bild. Furtwängler dirigiert, D 1942) wollen belegen, dass während des Krieges das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Berlin ohne Beeinträchtigungen weitergeht. Wer genau hinsieht, wird aber eines besseren belehrt. So verweist etwa der kurze Werbefilm Alles für die Gäste (D ca.1942) auf die Arisierung der Weingroßhandlung Kempinski.

-

‣5. + 10. September 2013, Zeughauskino, jeweils 20.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 24. Berlin in den Vierziger Jahren (2) – Befreiung. – BD 24 Befreiung (SU 1945)_Handout.pdf – Der sowjetische Kriegsfilm Berlin (R: Juli Raisman) von 1945 versteht sich, wie es im Vorspann heißt, als „historischer Bericht über den letzten entscheidenden Kampf gegen das faschistische Deutschland, die Einnahme Berlins und die restlose Kapitulation der deutschen Streitkräfte.” 30 Kameraleute dokumentierten den massierten Angriff der Roten Armee auf Berlin. Sie dokumentierten die Überquerung der Oder, die erbitterten Straßenkämpfe in den Vororten, die Einnahme des Reichstags und die große Siegesparade in Moskau, aber auch verletzten und toten Soldaten und das Leid der Zivilbevölkerung. Viele der Aufnahmen gelten heute als Meilensteine der Kriegsberichterstattung. Der Film war aber auch eine unverhohlene Huldigung des sowjetischen Diktators Josef Stalin. Wir zeigen die ungeschnittene Originalfassung von 1945. – Der DEFA-Kurzfilm Das Mahnmal. Zum Gedenken an die gefallenen Kämpfer der Sowjet-Armee (DDR 1949, R:: Max Jaap) berichtet über die Einweihung des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park am 8. Mai 1949 und stellt die Anlage mit den Marmorsarkophagen und den dort angebrachten Stalin-Zitaten vor.

-

‣10. Oktober 2013, Zeughauskino, 20.00 Uhr + 13. Oktober, 19.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 25. Berlin in den Vierziger Jahren (3) – Ein Tag im Juli. – BD 25 Ein Tag im Juli (D 1944)_Handout.pdf – Während des Krieges nicht veröffentlichte und nur stumm überlieferte Wochenschau-Aufnahmen dokumentieren die schweren Bombenschäden und die Aufräumarbeiten in Berlin und Köln (Berlin nach einem Bombenangriff 1944 / Köln nach einem Bombenangriff, AvT) D 1944, 23’) – Kurz nach dem Einzug der Amerikaner im Sommer 1945 in das von der Roten Armee befreite Berlin halten US-Kameramänner auf 16mm-Farbfilm das Leben in der Stadt fest. 1975 werden diese Aufnahmen wiederentdeckt und von John Lionel Bandmann und Jost von Morr für die Berliner Chronos-Film bearbeitet. (Ein Tag im Juli 1945, BRD 1975, 45’) Sie zeigen Berlin als eine gespenstige Ruinenlandschaft. Die unbekannten Kameraleute interessieren sich vor allem für die Hauptsehenswürdigkeiten, stellen in Interviews aber auch Einzelschicksale vor. Sie beobachten die russischen Soldaten, eine britische Militärparade und die Ankunft des amerikanischen Präsidenten Truman in Gatow. Erste Zeitungen erscheinen, einige Straßenbahnen verkehren wieder und während man am Kurfürstendamm wieder flaniert, bilden die Trümmerfrauen Eimerketten, um den Schutt wegzuräumen.

-

‣14. November 2013, 20.00 Uhr, Zeughauskino + 17. November, 19.00 Uhr, Reihe: Berlin.Dokument Nr. 26. Berlin in den vierziger Jahren (4) – Wiederaufbau 1945/46 – BD 26 Wiederaufbau 1945-46_Handout.pdf – „Verwüstet ist das Gesicht dieser Stadt. Eine Landschaft voll tragischer Düsternis” – so heißt es 1945 in dem Kurzfilm Befreite Musik (D 1945, R: Peter Pewas): „Können Saiten erklingen, wo selbst der Stein zerrissen und aufgewühlt ist?” Der Film beantwortet diese Frage positiv und bringt Ausschnitte aus dem Eröffnungskonzert der Deutschen Staatsoper im Admiralspalast vom 23. August 1945. Ein Jahr später wirbt die SED mit Zeichentrickfilmen für die Mitarbeit am Neuaufbau und warnt vor Schwarzhändlern Bazillen. (Schwarzhandel unter der Lupe, D 1946, R: Gerhard Fieber). Berlin im Aufbau (D 1946, R: Kurt Maetzig) der DEFA erinnert an Militarismus und Faschismus, die zur Zerstörung der Stadt geführt haben. In Tempelhof produziert Sarotti statt Schokolade dringend benötigte Nudeln und Getreideflocken (Sarotti (AvT), D 1946). Der stumme Privatfilm Schöneberg baut auf (D 1946) von Herbert Kiper zeichnet einen Querschnitt durch den Wiederaufbau in Schöneberg. Der DEFA-Film Baustelle X (DDR 1950, R: Gerhard Klein) wirbt für die Einhaltung des Arbeitsschutzes bei Enttrümmerung und Wiederaufbau.

-

‣5. Dezember 2013, Zeughauskino , 20.00 Uhr + 8. Dezember, 19.30 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 27. Berlin in den vierziger Jahren (5) – Luftbrücke 1948/49 – BD 27 Luftbrücke 1948-49_Infopapier.pdf – Während der Berlin-Blockade durch die sowjetische Besatzungsmacht vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 versorgen die Westalliierten ihre Sektoren über eine Luftbrücke mit Lebensmitteln, Kohle, Medizin und vielen anderen benötigten Mitteln. Zur propagandistischen Unterstützung dieser Aktion stellen sie auch Informationsfilme her: Die Briten Westwärts schaut Berlin (D 1948) und Rosinenbomber (D 1949, R: Gert Stegemann); die Amerikaner Zwischen Ost und West (D 1949, R: Stuart Schulberg) und Die Brücke (D 1949, R: Stuart Schulberg). Schließlich verkündet am 13. Mai 1949 der Sonderdienst der anglo-amerikanischen Wochenschau Welt im Film Nr. 207/1949, Sonderdienst: Die Blockade ist gefallen! (D 1949) das Ende der Blockade. Die Filme beschreiben die Logistik der Luftbrücke und würdigen die Leistungen der Piloten. Vor allem aber schildern sie die politischen Entwicklungen in der Vier-Sektoren-Stadt und stellen die Luftbrücke als Teil des Kampfes um Demokratie und Freiheit heraus.

-

‣17. Januar 2014, Zeughauskino, 18.30 Uhr + 21. Januar, 20.00 Uhr, Reihe Berlin.Dokument Nr. 28: Berlin in den vierziger Jahren (6) – Berlin kommt wieder. Wiederaufbau 1949-1952 – BD 28 Berlin kommt wieder. Wiederaufbau 1949-1952_Infopapier.pdf – Filme aus den Jahren 1949 bis 1952 über den Wiederaufbau in beiden Teilen Berlins, wie etwa Wiederaufbau (D/West 1947/48) und Wäre es schön? – "Es wird schön!" (DDR 1951). Im Westen stellen Firmen ihre Produktion auf dringend benötigte Güter wie Heizöfen und Universalkochgeräte um. Nach dem Ende der Blockade geht am 1. Dezember 1949 das auch mit Hilfe des Marshallplans wiederaufgebaute Kraftwerk West ans Netz und macht West-Berlin unabhängig von Stromlieferungen aus dem Osten: Der Film Es wurde Licht / City out of Darkness (BRD 1950, R: Max Diekhout) zeugt davon. Auch Das ist die Berliner Luft / Air of Freedom (BRD 1951, R: Eva Kroll) und Berlin kommt wieder (BRD 1952, R: Hans Fritz Köllner) stellen den Beitrag des Marshallplans am wirtschaftlichen Aufschwung im Westteil der Stadt heraus. Erste Reklamefilme bewerben noch bescheidene Läden in der Steglitzer Schloßstraße (Schloßstraße Steglitz, BRD 1950) und im Wedding (Eine Empfehlung, BRD 1950 + Flamingo's, BRD 1951). Der DEFA-Film So darf es nicht mehr weitergehen (DDR 1949) prangert nicht nur Schwarzmarkt und Schiebertum an, sondern wettert auch gegen den westlichen „Luxus”. Die SED wirbt für freiwillige Mitarbeit am „Nationalen Aufbauprogramm Berlin 1952”, das die Enttrümmerung und den Aufbau der Stalinallee als Vorbild für das neuerstehende Berlin vorsieht.